|

La valeur linguistique

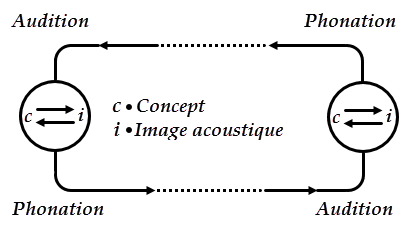

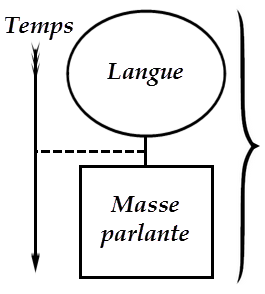

§ 1. La langue comme pensée organisée dans la matière phonique

Pour se rendre compte que la langue ne peut être qu'un système de valeurs pures, il suffit de considérer

les deux éléments qui entrent en jeu dans son fonctionnement : les idées et les sons.

Psychologiquement, abstraction faite de son expression par les mots, notre pensée n'est qu'une masse amorphe et indistincte.

Philosophes et linguistes se sont toujours accordés à reconnaître que, sans le secours des signes, nous serions incapables de

distinguer deux idées d'une façon claire et constante. Prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n'est

nécessairement délimité. Il n'y a pas d'idées préétablies, et rien n'est distinct avant l'apparition de la langue.

En face de ce royaume flottant, les sons offriraient-ils par eux-mêmes des entités circonscrites d'avance ?

Pas davantage. La substance phonique n'est pas plus fixe ni plus rigide ; ce n'est pas un moule dont la pensée

doive nécessairement épouser les formes, mais une matière plastique qui se divise à son tour en parties distinctes

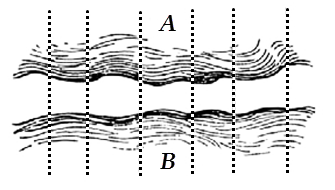

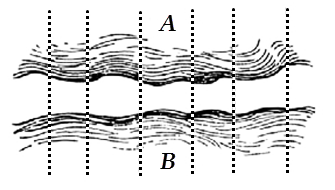

pour fournir les signifiants dont la pensée a besoin. Nous pouvons donc représenter le fait linguistique dans son

ensemble, c'est-à-dire la langue, comme une série de subdivisions contiguës dessinées à la fois sur le plan indéfini

des idées confuses (A) et sur celui non moins indéterminé des sons (B) ; c'est ce

qu'on peut figurer très approximativement par le schéma :

Le rôle caractéristique de la langue vis-à-vis de la pensée n'est pas de créer un moyen phonique matériel pour

l'expression des idées, mais de servir d'intermédiaire entre la pensée et le son, dans des conditions telles

que leur aboutit nécessairement à des délimitations réciproques

d'unités. La pensée, chaotique de sa nature, est forcée de se préciser en se décomposant. Il n'y a donc ni

matérialisation des pensées ni spiritualisation des sons, mais il s'agit de ce fait, en quelque sorte mystérieux,

que la « pensée-son » implique des divisions et que la langue élabore ses unités en se constituant

entre deux masses amorphes.

Qu'on se représente l'air en contact avec une nappe d'eau : si la pression atmosphérique change, la

surface de l'eau se décompose en une série de divisions, c'est-à-dire de vagues ; ce sont ces ondulations

qui donneront une idée de l', et pour ainsi dire de

l' de la pensée avec la matière phonique.

On pourrait appeler la langue le domaine des articulations, en prenant ce mot dans le sens défini p. 26 :

chaque terme linguistique est un petit membre, un articulus où une idée se fixe dans un son et où un son devient

le signe d'une idée.

La langue est encore comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto et le son le verso ;

on ne peut découper le recto sans découper en même temps le verso ; de même dans la langue, on ne saurait isoler

ni le son de la pensée ni la pensée du son ; on n'y arriverait que par une abstraction dont le résultat serait

de faire de la psychologie pure ou de la phonologie pure.

La linguistique travaille donc sur le terrain limitrophe où les éléments des deux ordres

; cette

produit une forme, non une substance.

Ces vues font mieux comprendre ce qui a été dit plus haut de l'arbitraire du signe. Non seulement les deux domaines

par le fait linguistique sont confus et amorphes, mais le choix qui appelle

telle tranche acoustique pour telle idée est parfaitement arbitraire. Si ce n'était pas le cas, la notion de valeur

perdrait quelque chose de son caractère, puisqu'elle contiendrait un élément imposé du dehors. Mais en fait les valeurs

restent entièrement relatives, et voilà pourquoi le de l'idée et du son est

radicalement arbitraire.

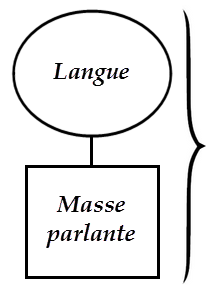

À son tour, l'arbitraire du signe nous fait mieux comprendre pourquoi le fait social peut seul créer un système

linguistique. La collectivité est nécessaire pour établir des valeurs dont l'unique raison d'être est dans l'usage

et le consentement général ; l'individu à lui seul est incapable d'en fixer aucune.

En outre l'idée de valeur, ainsi déterminée, nous montre que c'est une grande illusion de considérer un terme simplement

comme l' d'un certain son avec un certain concept. Le définir ainsi, ce serait

l'isoler du système dont il fait partie ; ce serait croire qu'on peut commencer par les termes et construire le

système en en faisant la somme, alors qu'au contraire c'est du tout solidaire qu'il faut partir pour obtenir par analyse

les éléments qu'il renferme.

Pour développer cette thèse nous nous placerons successivement au

point de vue du signifié ou concept (§ 2),

du signifiant (§ 3)

et du signe total (§ 4).

Ne pouvant saisir directement les entités concrètes ou unités de la langue, nous opérerons sur les mots. Ceux-ci, sans

recouvrir exactement la définition de l'unité linguistique, en donnent du moins une idée approximative qui a l'avantage

d'être concrète ; nous les prendrons donc comme spécimens équivalents des termes réels d'un

,

et les principes dégagés à propos des mots seront valables pour les entités en général.

§ 2. Aspect conceptuel [signifié]

[Valeur des mots]

Quand on parle de la valeur d'un mot, on pense généralement et avant tout à la propriété qu'il a de représenter une idée,

et c'est là en effet un des aspects de la valeur linguistique. Mais s'il en est ainsi, en quoi cette valeur diffère-t-elle

de ce qu'on appelle la signification ? Ces deux mots seraient-ils synonymes ? Nous ne le croyons pas,

bien que la confusion soit facile, d'autant qu'elle est provoquée, moins par l'analogie des termes que par la délicatesse

de la distinction qu'ils marquent.

La valeur, prise dans son aspect conceptuel, est sans doute un élément de la signification, et il est très difficile de savoir

comment celle-ci s'en distingue tout en étant sous sa dépendance. Pourtant il est nécessaire de tirer au clair cette question,

sous peine de réduire la langue à une simple nomenclature.

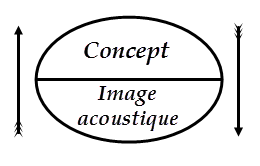

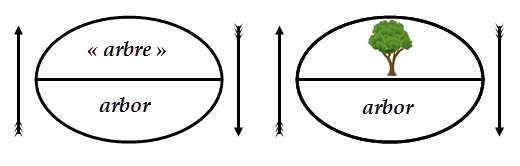

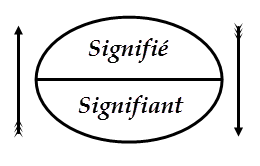

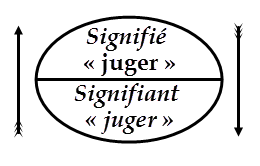

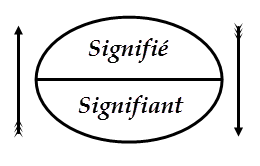

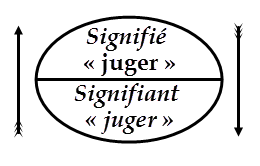

Prenons d'abord la signification telle qu'on se la représente et telle que nous l'avons figurée p. 99.

Elle n'est, comme l'indiquent les flèches de la figure, que la contrepartie de l'image auditive. Tout se passe

entre l'image auditive et le concept, dans les limites du mot considéré comme un domaine fermé, existant pour lui-même.

Mais voici l'aspect paradoxal de la question : d'un côté, le concept nous apparaît comme la contrepartie

de l'image auditive dans l'intérieur du signe, et, de l'autre, ce signe lui-même, c'est-à-dire le rapport qui

relie ses deux éléments, est aussi, et tout autant la contrepartie des autres signes de la langue.

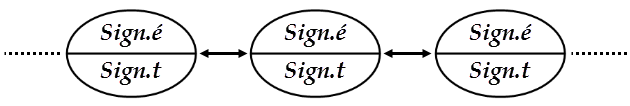

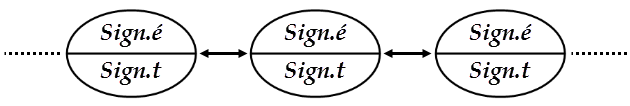

Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de

la présence simultanée des autres, selon le schéma :

comment se fait-il que la valeur, ainsi définie, se confonde avec la signification, c'est-à-dire avec la contrepartie

de l'image auditive ? Il semble impossible d'assimiler les rapports figurés ici par des flèches horizontales

à ceux qui sont représentés plus haut par des flèches verticales. Autrement dit — pour reprendre la comparaison

de la feuille de papier qu'on découpe (voir p. 157), — on ne voit pas pourquoi

le rapport constaté entre divers morceaux A, B, C, D, etc., n'est pas distinct de celui qui existe entre le recto et le

verso d'un même morceau, soit A/A', B/B', etc.

Pour répondre à cette question, constatons d'abord que même en dehors de la langue,

toutes les valeurs semblent régies par ce principe paradoxal. Elles sont toujours constituées :

1° par une chose dissemblable susceptible d'être échangée contre

celle dont la valeur est à déterminer ;

2° par des choses similaires qu'on peut comparer avec celle dont

la valeur est en cause.

Ces deux facteurs sont nécessaires pour l'existence d'une valeur. Ainsi pour déterminer ce que vaut une pièce de cinq

francs, il faut savoir :

1° qu'on peut l'échanger contre une quantité déterminée d'une chose différente, par exemple du pain ;

2° qu'on peut la comparer avec une valeur similaire du même système, par exemple une pièce d'un franc, ou avec une

monnaie d'un autre système (un dollar, etc.).

De même un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable : une idée ; en outre, il peut

être comparé avec quelque chose de même nature : un autre mot.

Sa valeur n'est donc pas fixée tant qu'on se borne à constater qu'il peut être « échangé » contre tel ou tel

concept, c'est-à-dire qu'il a telle ou telle signification ; il faut encore le comparer avec les valeurs similaires,

avec les autres mots qui lui sont opposables. Son contenu n'est vraiment déterminé que par le concours de ce qui existe en

dehors de lui. Faisant partie d'un système, il est revêtu, non seulement d'une signification, mais aussi et surtout d'une

valeur, et c'est tout autre chose.

Quelques exemples montreront qu'il en est bien ainsi. Le français mouton peut avoir la même signification que

l'anglais sheep, mais non la même valeur, et cela pour plusieurs raisons, en particulier parce qu'en parlant

d'une pièce de viande apprêtée et servie sur la table, l'anglais dit mutton et non sheep. La différence

de valeur entre sheep et mouton tient à ce que le premier a à côté de lui un second terme, ce qui n'est

pas le cas pour le mot français.

Dans l'intérieur d'une même langue, tous les mots qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement :

des synonymes comme redouter, craindre, avoir peur n'ont de valeur propre que par leur

opposition ; si redouter n'existait pas, tout son contenu irait à ses concurrents. Inversement, il y a

des termes qui s'enrichissent par contact avec d'autres ; par exemple, l'élément nouveau introduit dans décrépit

(« un vieillard décrépit », voir p. 119) résulte de la coexistence de décrépi

(« un mur décrépi »). Ainsi la valeur de n'importe quel terme est déterminée par ce qui l'entoure ;

il n'est pas jusqu'au mot signifiant « soleil » dont on puisse immédiatement fixer la valeur si l'on ne considère

pas ce qu'il y a autour de lui ; il y a des langues où il est impossible de dire « s'asseoir au soleil ».

Ce qui est dit des mots s'applique à n'importe quel terme de la langue, par exemple aux entités grammaticales.

Ainsi la valeur d'un pluriel français ne recouvre pas celle d'un pluriel sanscrit, bien que la signification

soit le plus souvent identique : c'est que le sanscrit possède trois nombres au lieu de deux

(mes yeux, mes oreilles, mes bras, mes jambes, etc., seraient au

) ;

il serait inexact d'attribuer la même valeur au pluriel en sanscrit et en français, puisque le sanscrit ne

peut pas employer le pluriel dans tous les cas où il est de règle en français ; sa valeur dépend donc

bien de ce qui est en dehors et autour de lui.

Si les mots étaient chargés de représenter des concepts donnés d'avance, ils auraient chacun, d'une langue à l'autre,

des correspondants exacts pour le sens ; or il n'en est pas ainsi. Le français dit indifféremment louer

(une maison) pour « prendre à bail » et « donner à bail », là où l'allemand emploie

deux termes : mieten et vermieten ; il n' y a donc pas correspondance exacte des valeurs.

Les verbes schätzen et urteilen présentent un ensemble de significations qui correspondent en gros à

celles des mots français estimer et juger ; cependant sur plusieurs points cette correspondance

est en défaut.

La flexion offre des exemples particulièrement frappants. La distinction des temps, qui nous est si familière, est

étrangère à certaines langues ; l'hébreu ne connaît pas même celle, pourtant fondamentale, entre le passé, le

présent et le futur. Le protogermanique n'a pas de forme propre pour le futur ; quand on dit qu'il le rend par

le présent, on s'exprime improprement, car la valeur d'un présent n'est pas la même en germanique que dans les langues

pourvues d'un futur à côté du présent. Les langues slaves distinguent régulièrement deux aspects du verbe : le

perfectif représente l'action dans sa totalité, comme un point, en dehors de tout devenir ; l'imperfectif la

montre en train de se faire, et sur la ligne du temps. Ces catégories font difficulté pour un Français, parce que sa

langue les ignore : si elles étaient prédéterminées, il n'en serait pas ainsi.

Dans tous ces cas, nous surprenons donc, au lieu d'idées données d'avance, des valeurs émanant du système.

Quand on dit qu'elles correspondent à des concepts, on sous-entend que ceux-ci sont purement différentiels, définis

non pas positivement par leur contenu, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du système. Leur

plus exacte caractéristique est d'être ce que les autres ne sont pas.

On voit dès lors l'interprétation réelle du schéma du signe. Ainsi

veut dire qu'en français un concept « juger » est uni à l'image acoustique juger ;

en un mot il symbolise la signification ; mais il est bien entendu que ce concept n'a rien d'initial, qu'il n'est

qu'une valeur déterminée par ses rapports avec d'autres valeurs similaires, et que sans elles la signification n'existerait

pas. Quand j'affirme simplement qu'un mot signifie quelque chose, quand je m'en tiens à l'association de l'image acoustique

avec un concept, je fais une opération qui peut dans une certaine mesure être exacte et donner une idée de la réalité ;

mais en aucun cas je n'exprime le fait linguistique dans son essence et dans son ampleur.

§ 3. Aspect matériel [signifiant]

Si la partie conceptuelle de la valeur est constituée uniquement par des rapports et des différences avec les autres

termes de la langue, on peut en dire autant de sa partie matérielle. Ce qui importe dans le mot, ce n'est pas le son

lui-même, mais les différences phoniques qui permettent de distinguer ce mot de tous les autres, car ce sont elles

qui portent la signification.

La chose étonnera peut-être ; mais où serait en vérité la possibilité du contraire ? Puisqu'il n'y a point

d'image vocale qui réponde plus qu'une autre à ce qu'elle est chargée de dire, il est évident, même a priori, que

jamais un fragment de langue ne pourra être fondé, en dernière analyse, sur autre chose que sur sa non-coïncidence avec

le reste.

Arbitraire et différentiel sont deux qualités corrélatives.

L'altération des signes linguistiques montre bien cette corrélation ; c'est précisément parce que

les termes a et b sont radicalement incapables d'arriver, comme tels, jusqu'aux régions de la conscience, —

laquelle n'aperçoit perpétuellement que la différence a / b, —

que chacun de ces termes reste libre de se modifier selon des lois étrangères à leur fonction significative.

Le génitif pluriel tchèque

n'est caractérisé par aucun signe positif (voir p. 123) ; pourtant le groupe de formes

n'est caractérisé par aucun signe positif (voir p. 123) ; pourtant le groupe de formes

: :  fonctionne aussi bien que

fonctionne aussi bien que

: :  qui l'a précédé ; c'est que la différence des signes est seule en jeu ;

qui l'a précédé ; c'est que la différence des signes est seule en jeu ;

ne vaut que parce qu'il est différent.

ne vaut que parce qu'il est différent.

Voici un autre exemple qui fait mieux voir encore ce qu'il y a de systématique dans ce jeu des différences phoniques :

en grec

est un imparfait et

est un imparfait et

un ,

bien qu'ils soient formés de façon identique ; c'est que le premier appartient au système de l'indicatif présent

un ,

bien qu'ils soient formés de façon identique ; c'est que le premier appartient au système de l'indicatif présent

« je dis », tandis qu'il n'y a point de présent

« je dis », tandis qu'il n'y a point de présent

;

or c'est justement le rapport ;

or c'est justement le rapport

— —  qui correspond au rapport entre le présent et l'imparfait

(cf.

qui correspond au rapport entre le présent et l'imparfait

(cf.  — —  ,

etc. Ces signes agissent donc, non par leur valeur intrinsèque, mais par leur position relative. ,

etc. Ces signes agissent donc, non par leur valeur intrinsèque, mais par leur position relative.

D'ailleurs il est impossible que le son, élément matériel, appartienne par lui-même à la langue. Il n'est pour elle qu'une

chose secondaire, une matière qu'elle met en oeuvre. Toutes les valeurs conventionnelles présentent ce caractère de ne pas

se confondre avec l'élément tangible qui leur sert de support. Ainsi ce n'est pas le métal d'une pièce de monnaie qui en

fixe la valeur ; un écu qui vaut nominalement cinq francs ne contient que la moitié de cette somme en argent ;

il vaudra plus ou moins avec telle ou telle effigie, plus ou moins en deçà et au-delà d'une frontière politique. Cela est

plus vrai encore du signifiant linguistique ; dans son essence, il n'est aucunement phonique, il est incorporel,

constitué, non par sa substance matérielle, mais uniquement par les différences qui séparent son image acoustique de toutes

les autres.

Ce principe est si essentiel qu'il s'applique à tous les éléments matériels de la langue, y compris les phonèmes. Chaque

idiome compose ses mots sur la base d'un système d'éléments sonores dont chacun forme une unité nettement délimitée et dont

le nombre est parfaitement déterminé. Or ce qui les caractérise, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, leur qualité

propre et positive, mais simplement le fait qu'ils ne se confondent pas entre eux. Les phonèmes sont avant tout des entités

oppositives, relatives et négatives.

Ce qui le prouve, c'est la latitude dont les sujets jouissent pour la prononciation dans la limite où les sons restent

distincts les uns des autres. Ainsi en français, l'usage général de grasseyer l'r n'empêche pas beaucoup de personnes

de le rouler ; la langue n'en est nullement troublée ; elle ne demande que la différence et n'exige pas, comme

on pourrait l'imaginer, que le son ait une qualité invariable. Je puis même prononcer l'r français comme ch

allemand dans Bach, doch, etc., tandis qu'en allemand je ne pourrais pas employer r comme ch,

puisque cette langue reconnaît les deux éléments et doit les distinguer. De même en russe, il n'y aura point de latitude

pour t du côté de t' (t mouillé), parce que le résultat serait de confondre deux sons différenciés par

la langue (cf. govorit' « parler » et govorit « il parle »), mais il y aura une liberté

plus grande du côté de th (t aspiré), parce que ce son n'est pas prévu dans le système des phonèmes du russe.

Comme on constate un état de choses identique dans cet autre système de signes qu'est l'écriture, nous le prendrons comme

terme de comparaison pour éclairer toute cette question. En fait :

1°

les signes de l'écriture sont arbitraires ; aucun rapport, par exemple, entre la lettre t et le son qu'elle

désigne ;

2°

la valeur des lettres est purement négative et différentielle ; ainsi une même personne peut écrire t

avec des variantes telles que :

La seule chose essentielle est que ce signe ne se confonde pas sous sa plume avec celui de l, de d, etc. ;

3°

les valeurs de l'écriture n'agissent que par leur opposition réciproque au sein d'un système défini,

composé d'un nombre déterminé de lettres.

Ce caractère, sans être identique au second, est étroitement lié avec lui, parce que tous deux dépendent du premier.

Le signe graphique étant arbitraire, sa forme importe peu, ou plutôt n'a d'importance que dans les limites imposées par le système ;

4°

le moyen de production du signe est totalement indifférent,

car il n'intéresse pas le système (cela découle aussi du premier caractère). Que j'écrive les lettres en blanc ou en noir,

en creux ou en relief, avec une plume ou un ciseau, cela est sans importance pour leur signification.

§ 4. Le signe considéré dans sa totalité

[signe = association]

Tout ce qui précède revient à dire que dans la langue il n'y a que des différences.

Bien plus : une différence suppose en général des termes positifs entre lesquels elle s'établit ;

mais dans la langue il n'y a que des différences sans termes positifs. Qu'on prenne le signifié ou le signifiant,

la langue ne comporte ni des idées ni des sons qui préexisteraient au système linguistique, mais seulement des

différences conceptuelles et des différences phoniques issues de ce système. Ce qu'il y a d'idée ou de matière

phonique dans un signe importe moins que ce qu'il y a autour de lui dans les autres signes. La preuve en est que

la valeur d'un terme peut être modifiée sans qu'on touche ni à son sens ni à ses sons, mais seulement par le fait

que tel autre terme voisin aura subi une modification (voir p. 160).

Mais dire que tout est négatif dans la langue, cela n'est vrai que du signifié et du signifiant pris séparément :

dès que l'on considère le signe dans sa totalité, on se trouve en présence d'une chose positive dans son ordre. Un

système linguistique est une série de différences de sons combinées avec une série de différences d'idées ;

mais cette mise en regard d'un certain nombre de signes acoustiques avec autant de découpures faites dans la masse

de la pensée engendre un système de valeurs ; et c'est ce système qui constitue le lien effectif entre les

éléments phoniques et psychiques à l'intérieur de chaque signe. Bien que le signifié et le signifiant soient, chacun

pris à part, purement différentiels et négatifs, leur combinaison est un fait positif ; c'est même la seule

espèce de faits que comporte la langue, puisque le propre de l'institution linguistique est justement de maintenir le

parallélisme entre ces deux ordres de différences.

Certains faits diachroniques sont très caractéristiques à cet égard : ce sont les innombrables cas où l'altération

du signifiant amène l'altération de l'idée, et où l'on voit qu'en principe la somme des idées distinguées correspond

à la somme des signes distinctifs. Quand deux termes se confondent par altération phonétique

(par exemple = decrepitus

et de crispus),

les idées tendront à se confondre aussi, pour peu qu'elles s'y prêtent.

Un terme se différencie-t-il (par exemple chaise et chaire) ? Infailliblement la différence qui

vient de naître tendra à devenir significative, sans y réussir toujours, ni du premier coup. Inversement

toute différence idéelle aperçue par l'esprit cherche à s'exprimer par des signifiants distincts,

et deux idées que l'esprit ne distingue plus cherchent à se confondre dans le même signifiant.

Dès que l'on compare entre eux les signes — termes positifs — on ne peut plus parler de différence ;

l'expression serait impropre, puisqu'elle ne s'applique bien qu'à la comparaison de deux images acoustiques, par

exemple père et mère, ou à celle de deux idées, par exemple l'idée « père » et l'idée

« mère » ; deux signes comportant chacun un signifié et un signifiant ne sont pas différents,

ils sont seulement distincts. Entre eux il n'y a qu'opposition. Tout le mécanisme du langage, dont il sera question

plus bas, repose sur des oppositions de ce genre et sur les différences phoniques et conceptuelles qu'elles impliquent.

Ce qui est vrai de la valeur est vrai aussi de l'unité (voir p. 154). C'est un fragment

de chaîne parlée correspondant à un certain concept ; l'un et l'autre sont de nature purement différentielle.

Appliqué à l'unité, le principe de différenciation peut se formuler ainsi : les caractères de l'unité se confondent

avec l'unité elle-même. Dans la langue, comme dans tout système sémiologique, ce qui distingue un signe, voilà tout ce

qui le constitue. C'est la différence qui fait le caractère, comme elle fait la valeur et l'unité.

Autre conséquence, assez paradoxale, de ce même principe : ce qu'on appelle communément un « fait de grammaire »

répond en dernière analyse à la définition de l'unité, car il exprime toujours une opposition de termes ; seulement cette

opposition se trouve être particulièrement significative, par exemple la formation du pluriel allemand du type Nacht :

Nächte. Chacun des termes mis en présence dans le fait grammatical

(le singulier sans et sans e final, opposé au pluriel avec

et -e)

est constitué lui-même par tout un jeu d'oppositions au sein du système ; pris isolément, ni Nacht ni Nächte,

ne sont rien : donc tout est opposition. Autrement dit, on peut exprimer le rapport Nacht : Nächte par

une formule algébrique a / b, où a et b ne sont pas des termes simples, mais résultent chacun

d'un ensemble de rapports. La langue est pour ainsi dire une algèbre qui n'aurait que des termes complexes.

Parmi les oppositions qu'elle comprend, il y en a qui sont plus significatives que d'autres ; mais unité et fait de grammaire

ne sont que des noms différents pour désigner des aspects divers d'un même fait général : le jeu des oppositions linguistiques.

Cela est si vrai qu'on pourrait fort bien aborder le problème des unités en commençant par les faits de grammaire. Posant une opposition

telle que Nacht : Nächte, on se demanderait quelles sont les unités mises en jeu dans cette opposition. Sont-ce

ces deux mots seulement ou toute la série des mots similaires ? ou bien a et ä ? ou tous les singuliers et

tous les pluriels ? etc.

Unité et fait de grammaire ne se confondraient pas si les signes linguistiques étaient constitués par autre chose que des différences.

Mais la langue étant ce qu'elle est, de quelque côté qu'on l'aborde, on n'y trouvera rien de simple ; partout et toujours ce

même équilibre complexe de termes qui se conditionnent réciproquement. Autrement dit,

la langue est une forme et non une substance

(voir p. 157).

On ne saurait assez se pénétrer de cette vérité, car toutes les erreurs de notre terminologie, toutes nos façons

incorrectes de désigner les choses de la langue proviennent de cette supposition involontaire qu'il y aurait une substance dans le phénomène

linguistique.

|

![]() Place de la langue dans les faits de langage

Place de la langue dans les faits de langage

![]()

![]() Immutabilité et mutabilité du signe

Immutabilité et mutabilité du signe

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()