1940, 1954, 1957 et 1961

La Transgression

|

|

||||

|

|

|||||

|

1940, 1954, 1957 et 1961 |

|||||

|

La Transgression |

|||||

|

La littérature et le mal [1]

|

|||||

|

Sade et l'homme normal [2] Sade consacra d'interminables ouvrages à l'affirmation de valeurs irrecevables : la vie était, à le croire, la recherche du plaisir, et le plaisir était proportionnel à la destruction de la vie. Autrement dit, la vie atteignait le plus haut degré d'intensité dans une monstrueuse négation de son principe. Qui ne voit qu'une affirmation si étrange ne saurait être généralement reçue, même généralement proposée, si elle n'était émoussée, vidée de sens, réduite à un éclat sans conséquence ? Qui ne voit en effet que, prise au sérieux, une société ne pourrait l'admettre un instant ? En vérité, ceux qui virent en Sade un scélérat répondirent mieux à ses intentions que ses modernes admirateurs : Sade appelle une protestation révoltée, sans laquelle le paradoxe du plaisir serait simplement poésie. Encore une fois je voudrais ne parler de lui que m'adressant à ceux qu'il révolte et de leur point de vue. Dans l'étude précédente, j'ai dit comment Sade fut amené à donner à l'excès de son imagination une valeur qui s'établit à ses yeux souverainement, niant la réalité des autres. Je dois maintenant chercher le sens que cette valeur a, malgré tout, pour ces autres qu'elle nie. Le divin n'est pas moins paradoxal que le vice L'homme anxieux, que les propos de Sade révoltent, ne peut néanmoins exclure aussi aisément un principe de même sens que celui de la vie intense, liée à la violence de la destruction. De tout temps, en tous lieux, un principe de divinité fascina les hommes et les accabla : ils reconnurent, sous les noms de divin, de sacré une sorte d'animation interne, secrète, une frénésie essentielle, une violence s'emparant d'un objet, le consumant comme le feu, le menant sans attendre à la ruine. Cette animation était tenue pour contagieuse et, passant d'un objet à l'autre, elle portait à ce qui l'accueillait un miasme de mort : il n'est pas de péril plus grave, et si la victime est l'objet d'un culte, qui a pour fin de l'offrir à la vénération, il faut dire aussitôt que ce culte est ambigu. La religion s'efforce bien de glorifier l'objet sacré et de faire d'un principe de ruine l'essence du pouvoir et de toute valeur, mais elle a, par contre, le souci d'en réduire l'effet à un cercle défini, qu'une infranchissable limite sépare du monde de la vie normale ou monde profane. Cet aspect violent et délétère du divin était généralement manifeste dans les rites du sacrifice. Souvent même, ces rites eurent une excessive cruauté : on donna des enfants à des monstres de métal rougi, on mit le feu à des colosses d'osier bondés de victimes humaines, des prêtres écorchèrent des femmes vivantes et se vêtirent de leurs dépouilles ruisselant le sang. Ces recherches d'horreur étaient rares, elles n'étaient pas nécessaires au sacrifice, mais elles en marquaient le sens. Il n'est pas jusqu'au supplice de la croix qui ne lie, fût-ce aveuglément, la conscience chrétienne à ce caractère affreux de l'ordre divin : le divin n'est jamais tutélaire qu'une fois satisfaite une nécessité de consumer et de ruiner, qui en est le principe premier. [...] Ainsi l'histoire des religions n'a-t-elle qu'en une faible mesure amené la conscience à reconsidérer le sadisme. La définition du sadisme, au contraire, a permis d'envisager dans les faits religieux autre chose qu'une inexplicable bizarrerie : ce sont les instincts sexuels auxquels Sade donna son nom, qui finissent par rendre raison des horreurs sacrificielles, l'ensemble étant généralement désigné à l'horreur sous le nom de pathologique. Je l'ai dit : je n'ai pas l'intention de m'opposer à ce point de vue. Si l'on excepte le pouvoir paradoxal de soutenir l'insoutenable, personne ne prétendrait que la cruauté des héros de Justine et de Juliette ne doive être radicalement exécrée. C'est la négation des principes sur lesquels l'humanité se fonde. Nous devons de quelque façon rejeter ce dont la fin serait la ruine de nos oeuvres. Si des instincts nous poussent à détruire la chose même que nous édifions, il nous faut condamner ces instincts — et nous en défendre. Mais la question se pose encore : serait-il possible d'éviter absolument la négation que ces instincts ont pour fin ? Cette négation procéderait-elle en quelque sorte du dehors, du fait de maladies curables, inessentielles à l'homme, du fait aussi d'individus, de collectivités, qu'il est en principe nécessaire et possible de supprimer, bref, d'éléments à retrancher du genre humain ? Ou bien l'homme, au contraire, porterait-il en lui l'irréductible négation de ce qui, sous les noms de raison, d'utilité et d'ordre, a fondé l'humanité ? l'existence serait-elle fatalement, en même temps que l'affirmation, la négation de son principe ? |

|||||

|

Les deux aspects extrêmes de la vie humaine Si maintenant j'envisage les principes allégués dans leur effet le plus voyant, je ne puis manquer d'apercevoir ce qui, en tout temps, donna au visage humain son aspect de duplicité. Aux extrêmes, en un sens, l'existence est, de façon fondamentale, honnête et régulière : le travail, le souci des enfants, la bienveillance et la loyauté règlent les rapports des hommes entre eux ; en un sens contraire, la violence sévit sans pitié : les conditions données, les mêmes hommes pillent et incendient, ils tuent, violent et supplicient. L'excès s'oppose à la raison. Ces extrêmes recouvrent les termes de civilisation et de barbarie — ou de sauvagerie. Mais l'usage de ces mots, lié à l'idée qu'il y a des barbares d'un côté, de l'autre des civilisés, est trompeur. En effet les civilisés parlent, les barbares se taisent, et celui qui parle est toujours civilisé. Ou plus précisément, le langage étant, par définition, l'expression de l'homme civilisé, la violence est silencieuse. Cette partialité du langage a beaucoup de conséquences : non seulement civilisé, la plupart du temps, voulut dire « nous », barbare, « les autres », mais civilisation et langage se constituèrent comme si la violence était extérieure, étrangère non seulement à la civilisation, mais à l'homme lui-même (l'homme étant la même chose que le langage). L'observation montre d'ailleurs que les mêmes peuples, et le plus souvent les mêmes hommes, ont successivement l'attitude barbare et la civilisée. Il n'est pas de sauvages qui ne parlent et, parlant, ne révèlent cet accord avec la loyauté et la bienveillance qui fondèrent la vie civilisée. Réciproquement, il n'est pas de civilisés qui ne soient susceptibles de sauvagerie : la coutume du lynch est le fait d'hommes qui se disent, de nos jours, au sommet de la civilisation. Si l'on veut sortir le langage de l'impasse où cette difficulté le fait entrer, il est donc nécessaire de dire que la violence, étant le fait de l'humanité entière, est en principe demeurée sans voix, qu'ainsi l'humanité entière ment par omission et que le langage même est fondé sur ce mensonge. |

|||||

|

Règles de l'inceste et interdit sexuel [4] [...] Nous ne pouvons dire : « ceci » est obscène. L'obscénité est une relation. Il n'y a pas « de l'obscénité » comme il y a « du feu » ou « du sang », mais seulement comme il y a, par exemple, « outrage à la pudeur ». Ceci est obscène si cette personne le voit et le dit, ce n'est pas exactement un objet, mais une relation entre un objet et l'esprit d'une personne. En ce sens, nous pouvons définir des situations telles que des aspects donnés y soient, du moins y paraissent obscènes. Ces situations sont d'ailleurs instables, elles supposent toujours des éléments mal définis, ou si elles ont quelque stabilité, cela ne va pas sans arbitraire. De même, les accommodements avec les nécessités de la vie sont nombreux. L'inceste est l'une de ces situations, qui n'ont d'existence, arbitraire, que dans l'esprit des êtres humains. Cette représentation est si nécessaire, si peu évitable, que si nous ne pouvions alléguer l'universalité de l'inceste, nous ne pourrions pas facilement montrer le caractère universel de l'interdit de l'obscénité. L'inceste est le témoignage premier de la connexion fondamentale entre l'homme et la négation de la sensualité, ou de l'animalité charnelle. L'homme n'a jamais réussi à exclure la sexualité, sinon d'une manière superficielle ou par défaut de vigueur individuelle. Même les saints ont du moins les tentations. Nous n'y pouvons rien, sinon réserver des domaines où l'activité sexuelle ne puisse entrer. Ainsi y a-t-il des lieux, des circonstances, des personnes réservés : tous les aspects de la sexualité sont obscènes dans ces lieux, dans ces circonstances ou à l'égard de ces personnes. Ces aspects, comme les lieux, les circonstances et les personnes sont variables et toujours définis arbitrairement. Ainsi la nudité n'est pas en elle-même obscène : elle l'est devenue un peu partout, mais inégalement. C'est de la nudité que, du fait d'un glissement, parle la Genèse, liant au passage de l'animal à l'homme la naissance de la pudeur, qui n'est, en d'autres mots, que le sentiment de l'obscénité. Mais ce qui heurtait la pudeur au début même de notre siècle ne la heurte plus aujourd'hui, ou la heurte moins. La nudité relative des baigneuses est encore choquante sur les plages espagnoles, non sur les plages françaises : mais dans une ville, même en France, le costume de baigneuse dérange un certain nombre de gens. De même, incorrect à midi, un décolleté est correct le soir. Et la nudité la plus intime n'est pas obscène dans le cabinet d'un médecin. |

|||||

|

L'essence de l'homme dans l'interdit de l'inceste En un sens, le mariage unit l'intérêt et la pureté, la sensualité et l'interdit de la sensualité, la générosité et l'avarice. Mais surtout son mouvement initial le situe à l'extrême opposé, c'est le don. Sur ce point, Lévi-Strauss a pleinement fait la lumière. Il a si bien analysé ces mouvements que, dans ses conceptions, nous apercevons clairement ce qui est l'essence du don : le don est lui-même la renonciation, c'est l'interdit de la jouissance animale, de la jouissance immédiate et sans réserve. C'est que le mariage est moins le fait des conjoints que celui du « donneur » de la femme, de l'homme (du père, du frère) qui aurait pu jouir librement de cette femme (de sa fille, de sa soeur) et qui la donne. Le don qu'il en fait est peut-être le substitut de l'acte sexuel, l'exubérance du don, de toute manière, a un sens voisin — celui d'une dépense des ressources — de celui de l'acte lui-même. Mais la renonciation, qui permit cette forme de dépense et que l'interdit fonda, a seule rendu le don possible. Même si, comme l'acte sexuel, le don soulage, ce n'est plus en aucune mesure à la manière dont l'animalité se libère : et l'essence de l'humanité se dégage de ce dépassement. Le renoncement du proche parent — la réserve de celui qui s'interdit la chose même qui lui appartient — définit l'attitude humaine, tout à l'opposé de la voracité animale. Il souligne réciproquement, comme je l'ai dit, la valeur séduisante de son objet. Mais il contribue à créer le monde humain, où le respect, la difficulté et la réserve l'emportent sur la violence. Il est le complément de l'érotisme, où l'objet promis à la convoitise acquiert une valeur plus aiguë. Il n'y aurait pas d'érotisme s'il n'y avait en contrepartie le respect des valeurs interdites. (Il n'y aurait pas de plein respect, si l'écart érotique n'était ni possible, ni séduisant.) Le respect n'est sans doute que le détour de la violence. D'un côté, le respect ordonne le milieu où la violence est interdite ; de l'autre, il ouvre à la violence une possibilité d'irruption incongrue dans des domaines où elle a cessé d'être admise. L'interdit ne change pas la violence de l'activité sexuelle, mais il ouvre à l'homme discipliné une porte à laquelle l'animalité ne saurait accéder, celle de la transgression de la règle. Le moment de la transgression (ou de l'érotisme libre) d'une part, d'autre part l'existence d'un milieu où la sexualité n'est pas recevable sont les aspects extrêmes d'une réalité où abondent les formes moyennes. L'acte sexuel en général n'a pas le sens d'un crime et la localité où seuls des maris venus du dehors peuvent toucher aux femmes du pays répond à une situation très ancienne. Le plus souvent, l'érotisme modéré est l'objet d'une tolérance et la condamnation de la sexualité, même alors qu'elle semble rigoureuse, ne concerne que la façade, la transgression étant admise à la condition de n'être pas connue. Cependant les extrêmes seuls ont beaucoup de sens. Ce qui importe essentiellement, c'est qu'existe un milieu, si limité soit-il, où l'aspect érotique est impensable, et des moments de transgression où, en contrecoup, l'érotisme a la valeur d'un renversement. |

|||||

|

Expérience intérieure de l'érotisme [6] Le principe même de l'érotisme apparaît d'abord à l'opposé de cette horreur paradoxale. C'est la pléthore des organes génitaux. C'est un mouvement animal en nous qui est l'origine de la crise. Mais la transe des organes n'est pas libre. Elle ne peut se donner cours sans l'accord de la volonté. La transe des organes dérange une ordonnance, un système sur lequel reposent l'efficacité et le prestige. L'être en vérité se divise, son unité se rompt, dès le premier instant de la crise sexuelle. À ce moment, la vie pléthorique de la chair se heurte à la résistance de l'esprit. Même l'accord apparent ne suffit pas : la convulsion de la chair, au-delà du consentement, demande le silence, elle demande l'absence de l'esprit. Le mouvement charnel est singulièrement étranger à la vie humaine : il se déchaîne en dehors d'elle, à la condition qu'elle se taise, à la condition qu'elle s'absente. Celui qui s'abandonne à ce mouvement n'est plus humain, c'est à la manière des bêtes, une aveugle violence qui se réduit au déchaînement, qui jouit d'être aveugle, et d'avoir oublié. Un interdit vague et général s'oppose à la liberté de cette violence, que nous connaissons moins par une information donnée du dehors que, directement, par une expérience intérieure de son caractère inconciliable avec notre humanité fondamentale. L'interdit général n'est pas formulé. Il n'en appert dans le cadre des convenances que des aspects aléatoires, qui varient en raison des situations et des personnes, sans parler des temps et des régions. [...] La pléthore des organes appelle ce déchaînement de mécanismes étrangers à l'ordonnance habituelle des conduites humaines. Un gonflement de sang renverse l'équilibre sur lequel se fondait la vie. Une rage, brusquement, s'empare d'un être. Cette rage nous est familière, mais nous imaginons facilement la surprise de celui qui n'en aurait pas connaissance et qui, par une machination, découvrirait sans être vu les transports amoureux d'une femme dont la distinction l'aurait frappé. Il y verrait une maladie, l'analogue de la rage des chiens. Comme si quelque chienne enragée s'était substituée à la personnalité de celle qui recevait si dignement... C'est même trop peu parler de maladie. Pour le moment, la personnalité est morte. Sa mort, pour le moment, laisse la place à la chienne, qui profite du silence, de l'absence de la morte. La chienne jouit — elle jouit en criant — de ce silence et de cette absence. Le retour de la personnalité la glacerait, il mettrait fin à la volupté dans laquelle elle est perdue. Le déchaînement n'a pas toujours la violence impliquée dans ma représentation. Celle-ci n'en est pas moins significative d'une opposition première. [...] Il arrive que, sans l'évidence d'une transgression, nous n'éprouvions plus ce sentiment de liberté qu'exige la plénitude de l'accomplissement sexuel. Si bien qu'une situation scabreuse est parfois nécessaire à l'esprit blasé pour accéder au réflexe de la jouissance finale (ou, sinon la situation elle-même, sa représentation poursuivie dans le temps de la conjonction, comme en un rêve éveillé). Cette situation n'est pas toujours terrifiante : beaucoup de femmes ne peuvent jouir sans se raconter une histoire où elles sont violées. Mais une violence illimitée demeure au fond de la rupture significative. |

|||||

|

Paradoxe de l'interdit de sexualité Ce qui dans l'interdit sexuel est notable est qu'il se révèle pleinement dans la transgression. L'éducation en dévoile un aspect, mais jamais il n'est résolument formulé. L'éducation ne procède pas moins par des silences que par des avertissements feutrés. C'est directement, par la découverte furtive — d'abord partielle — du domaine défendu que l'interdit nous apparaît. Rien n'est d'abord plus mystérieux. Nous sommes admis à la connaissance d'un plaisir dans lequel la notion de plaisir se mêle au mystère, expressif de l'interdit qui détermine le plaisir en même temps qu'il le condamne. Cette révélation donnée dans la transgression n'est certainement pas égale à elle-même à travers le temps : il y a cinquante ans, cet aspect paradoxal de l'éducation était plus sensible. Mais partout — et sans doute dès les temps les plus anciens — notre activité sexuelle est astreinte au secret, partout, encore qu'à des degrés variables, elle apparaît contraire à notre dignité. Si bien que l'essence de l'érotisme est donnée dans l'association inextricable du plaisir sexuel et de l'interdit. Jamais, humainement, l'interdit n'apparaît sans la révélation du plaisir, ni jamais le plaisir sans le sentiment de l'interdit. Un mouvement naturel est à la base et, dans l'enfance, le mouvement naturel est seul. Mais le plaisir n'est pas donné humainement dans ce temps dont jamais nous n'avons la mémoire. J'imagine des objections — et des exceptions. Ces objections et ces exceptions ne peuvent ébranler une position si assurée. Dans la sphère humaine, l'activité sexuelle se détache de la simplicité animale. Elle est essentiellement une transgression. Ce n'est pas, après l'interdit, le retour à la liberté première. La transgression est le fait de l'humanité que l'activité laborieuse organise. La transgression est elle-même organisée. L'érotisme est dans l'ensemble une activité organisée, c'est dans la mesure où il est organisé qu'il change à travers le temps. Je m'efforcerai de donner un tableau de l'érotisme envisagé dans sa diversité et dans ses changements. L'érotisme apparaît d'abord dans la transgression au premier degré, que le mariage est malgré tout. Mais il n'est donné véritablement que sous des formes plus complexes, dans lesquelles, de degré en degré, le caractère de transgression s'accentue. Le caractère de transgression, le caractère de péché. |

|||||

|

[La transgression, le péché (des autres) rachète, sanctifie] [8] L'érotisme a, d'une manière fondamentale, le sens de la mort. Celui qui saisit un instant la valeur de l'érotisme aperçoit vite que cette valeur est celle de la mort. C'est une valeur peut-être, mais la solitude l'étouffe. [...] dans les limites du christianisme, ce que j'appelle la transgression est appelé le péché. Le péché est une faute, c'est ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Envisageons en premier lieu la mort sur la croix, c'est un sacrifice, c'est le sacrifice dont Dieu lui-même est la victime. Mais bien que le sacrifice nous rachète, bien que l'Église chante de la faute, qui en est le principe, son paradoxal Felix culpa ! — l'heureuse faute ! —, ce qui nous rachète est en même temps ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Pour le christianisme, l'interdit est absolument affirmé et la transgression, quelle qu'elle soit, est définitivement condamnable. Pourtant la condamnation est levée en conséquence même de la faute la plus condamnable, de la transgression la plus profonde qui pouvait être envisagée. Le passage de l'érotisme à la sainteté a beaucoup de sens. C'est le passage de ce qui est maudit et rejeté, à ce qui est faste et béni. D'un côté, l'érotisme est la faute solitaire, ce qui ne nous sauve qu'en nous opposant à tous les autres, ce qui ne nous sauve que dans l'euphorie d'une illusion, puisqu'en définitive ce qui dans l'érotisme nous a portés à l'extrême degré de l'intensité nous frappe en même temps de la malédiction de la solitude. D'un autre côté, la sainteté nous sort de la solitude, mais à la condition d'accepter ce paradoxe — Felix culpa ! l'heureuse faute ! — dont l'excès même nous rachète. Seule une dérobade nous permet dans ces conditions de retourner à nos semblables. Cette dérobade sans doute mérite le nom de renoncement, puisque, dans le christianisme, nous ne pouvons à la fois opérer la transgression et en jouir, seuls d'autres en peuvent jouir dans la condamnation de la solitude ! L'accord de ses semblables n'est retrouvé par le chrétien qu'à la condition de ne plus jouir de ce qui le délivre, de ce qui cependant n'est jamais que la transgression [des autres], que la violation des interdits sur lesquels repose la civilisation. Si nous suivons la voie indiquée par le christianisme, il est vrai, nous pouvons non seulement sortir de la solitude, mais accéder à une sorte d'équilibre, qui échappe au déséquilibre premier, dont je pars, qui nous empêche de concilier la discipline et le travail avec l'expérience de l'extrême. La sainteté chrétienne nous ouvre du moins la possibilité de mener jusqu'au bout l'expérience de cette convulsion finale qui nous jette, à l'extrême, dans la mort. |

|||||

|

Le sens dernier de l'érotisme est la mort Il y a dans la recherche de la beauté en même temps qu'un effort pour accéder, au-delà d'une rupture, à la continuité, un effort pour y échapper. Jamais cet effort ambigu ne cesse de l'être. Mais son ambiguïté résume, elle reprend le mouvement de l'érotisme. La multiplication dérange un état de simplicité de l'être, un excès renverse les limites, aboutit de quelque manière au débordement. Toujours une limite est donnée à laquelle s'accorde l'être. Il identifie cette limite à ce qu'il est. L'horreur le prend à la pensée que cette limite peut cesser d'être. Mais nous nous trompons prenant au sérieux la limite et l'accord que l'être lui donne. La limite n'est donnée que pour être excédée. La peur (l'horreur) n'indique pas la décision véritable. Elle incite au contraire, en contrecoup, à franchir les limites. Si nous l'éprouvons, nous le savons, il s'agit de répondre à la volonté inscrite en nous d'excéder les limites. Nous voulons les excéder et l'horreur éprouvée signifie l'excès auquel nous devons parvenir, auquel, s'il n'était l'horreur préalable, nous n'aurions pu parvenir. Si la beauté, dont l'achèvement rejette l'animalité, est passionnément désirée, c'est qu'en elle la possession introduit la souillure animale. Elle est désirée pour la salir. Non pour elle-même, mais pour la joie goûtée dans la certitude de la profaner. Dans le sacrifice, la victime était choisie de telle manière que sa perfection achevât de rendre sensible la brutalité de la mort. La beauté humaine, dans l'union des corps, introduit l'opposition de l'humanité la plus pure et de l'animalité hideuse des organes. Du paradoxe de la laideur opposée dans l'érotisme à la beauté, les Carnets de Léonard de Vinci donnent cette expression saisissante : « L'acte d'accouplement et les membres dont il se sert sont d'une telle laideur que s'il n'y avait la beauté des visages, les ornements des participants et l'élan effréné, la nature perdrait l'espèce humaine. » Léonard ne voit pas que l'attrait d'un beau visage ou d'un beau vêtement joue dans la mesure où ce beau visage annonce ce que le vêtement dissimule. Ce dont il s'agit est de profaner ce visage, sa beauté. De le profaner d'abord en révélant les parties secrètes d'une femme, puis en y plaçant l'organe viril. Personne ne doute de la laideur de l'acte sexuel. De même que la mort dans le sacrifice, la laideur de l'accouplement met dans l'angoisse. Mais plus grande est l'angoisse — à la mesure de la force des partenaires — et plus forte est la conscience d'excéder les limites, qui décide un transport de joie. Que les situations varient selon les goûts, et les habitudes, ne peut faire que généralement la beauté (l'humanité) d'une femme ne concoure à rendre sensible — et choquante — l'animalité de l'acte sexuel. Rien de plus déprimant, pour un homme, que la laideur d'une femme, sur laquelle la laideur des organes ou de l'acte ne ressort pas. La beauté importe au premier chef en ce que la laideur ne peut être souillée, et que l'essence de l'érotisme est la souillure. L'humanité, significative de l'interdit, est transgressée dans l'érotisme. Elle est transgressée, profanée, souillée. Plus grande est la beauté, plus profonde est la souillure. Les possibilités sont si nombreuses, si glissantes, que le tableau des divers aspects déçoit. De l'une à l'autre les répétitions, les contradictions sont inévitables. Mais le mouvement saisi ne laisse rien d'obscur. Toujours il s'agit d'une opposition où se retrouve le passage de la compression à l'explosion. Les voies changent, la violence est la même, inspirant à la fois l'horreur et l'attrait. L'humanité déchue a le même sens que l'animalité, la profanation que la transgression. |

|||||

|

L'objet du désir : La prostitution [10] Les femmes, objets privilégiés du désir En principe, un homme peut aussi bien être l'objet du désir d'une femme, qu'une femme être l'objet du désir d'un homme. Cependant la démarche initiale de la vie sexuelle est le plus souvent la recherche d'une femme par un homme. Les hommes ayant l'initiative, les femmes ont le pouvoir de provoquer le désir des hommes. Il serait injustifié de dire des femmes qu'elles sont plus belles, ou même plus désirables que les hommes. Mais dans leur attitude passive, elles tentent d'obtenir, en suscitant le désir, la conjonction à laquelle les hommes parviennent en les poursuivant. Elles ne sont pas plus désirables, mais elles se proposent au désir. Elles se proposent comme des objets au désir agressif des hommes. Il n'y a pas en chaque femme une prostituée en puissance, mais la prostitution est la conséquence de l'attitude féminine. Dans la mesure de son attrait, une femme est en butte au désir des hommes. À moins qu'elle se dérobe entièrement, par un parti pris de chasteté, la question est en principe de savoir à quel prix, dans quelles conditions elle cédera. Mais toujours, les conditions remplies, elle se donne comme un objet. La prostitution proprement dite n'introduit qu'une pratique de vénalité. Par le soin qu'elle prête à sa parure, par le souci qu'elle a de sa beauté, que sa parure met en relief, une femme se tient elle-même pour un objet que sans cesse elle propose à l'attention des hommes. De même, si elle se dénude, elle révèle l'objet du désir d'un homme, un objet distinct, individuellement proposé à l'appréciation. La nudité, opposée à l'état normal, a certainement le sens d'une négation. La femme nue est proche du moment de la fusion, qu'elle annonce. Mais l'objet qu'elle est, encore que le signe de son contraire, de la négation de l'objet, est encore un objet. C'est la nudité d'un être défini, même si cette nudité annonce l'instant où sa fierté passera à la voirie indistincte de la convulsion érotique. Tout d'abord, de cette nudité, c'est la beauté possible et le charme individuel qui se révèlent. C'est en un mot la différence objective, c'est la valeur d'un objet comparable à d'autres. La prostitution religieuse [...] La prostitution n'est d'abord qu'une consécration. Certaines femmes devenaient des objets dans le mariage, elles étaient les instruments d'un travail domestique, en particulier de l'agriculture. La prostitution faisait d'elles les objets du désir masculin : ces objets, du moins, annonçaient l'instant où, dans l'étreinte, il n'était rien qui ne disparût, ne laissant subsister que la continuité convulsive. Le primat de l'intérêt dans la prostitution tardive, ou moderne, laissa dans l'ombre cet aspect. Mais si d'abord la prostituée reçut des sommes d'argent ou des choses précieuses, ce fut en don : elle employait les dons qu'elle recevait aux dépenses somptuaires et aux parures qui la rendaient plus désirable. Elle augmentait ainsi le pouvoir qu'elle avait eu dès l'abord d'attirer vers elle les dons des hommes les plus riches. La loi de cet échange de dons n'était pas la transaction mercantile. Ce que donne la fille en dehors du mariage ne peut ouvrir la possibilité d'un usage productif. Il en est de même des dons qui la consacrent à la vie luxueuse de l'érotisme. Cette sorte d'échange, plus qu'à la régularité commerciale, s'ouvrait à la démesure. La provocation du désir brûlait : elle pouvait consumer jusqu'au bout la richesse, elle pouvait consumer la vie de celui dont elle provoquait le désir. Apparemment, la prostitution ne fut d'abord qu'une forme complémentaire du mariage. En tant que passage, la transgression du mariage faisait entrer dans l'organisation de la vie régulière et la division du travail entre le mari et la femme était possible à partir de là. Une telle transgression ne pouvait consacrer à la vie érotique. Simplement, les rapports sexuels ouverts se continuaient, sans que la transgression qui les ouvrait soit soulignée après le premier contact. Dans la prostitution, il y avait consécration de la prostituée à la transgression. En elle l'aspect sacré, l'aspect interdit de l'activité sexuelle ne cessait pas d'apparaître : sa vie entière était vouée à la violation de l'interdit. Nous devons trouver la cohérence des faits et des mots désignant cette vocation : nous devons apercevoir sous ce jour l'institution archaïque de la prostitution sacrée. Toujours est-il que dans un monde antérieur — ou extérieur — au christianisme, la religion, loin d'être contraire à la prostitution, en pouvait régler les modalités, comme elle le faisait d'autres formes de transgression. Les prostituées, en contact avec le sacré, en des lieux eux-mêmes consacrés, avaient un caractère sacré analogue à celui des prêtres. [...] La courtisane avait une réserve, elle n'était pas vouée au mépris et différait peu des autres femmes. La pudeur en elle devait s'émousser, mais elle maintenait le principe du premier contact, qui veut qu'une femme ait peur de se livrer, et que l'homme exige la réaction de fuite d'une femme. Dans l'orgie, la fusion et le déchaînement de la fusion annihilaient la honte. La honte se retrouvait dans la consommation du mariage, mais elle disparaissait dans les limites de l'habitude. Dans la prostitution sacrée, elle put devenir rituelle et se charger de signifier la transgression. D'habitude un homme ne peut avoir le sentiment que la loi est violée sur lui-même, c'est pourquoi il attend, fût-elle jouée, la confusion d'une femme, sans laquelle il n'aurait pas la conscience d'une violation. C'est par la honte, jouée ou non, qu'une femme s'accorde à l'interdit qui fonde en elle l'humanité. Le moment vient de passer outre, mais alors il s'agit de marquer, par la honte, que l'interdit n'est pas oublié, que le dépassement a lieu malgré l'interdit, dans la conscience de l'interdit. La honte ne disparaît pleinement que dans la basse prostitution. La basse prostitution Ce n'est pas, à la vérité, le paiement qui fonde la déchéance de la prostituée. Un paiement pouvait entrer dans le cycle des échanges cérémoniels, qui n'entraînaient pas l'avilissement propre au commerce. Dans les sociétés archaïques, le don que la femme mariée fait de son corps à son mari (la prestation du service sexuel) peut lui-même être l'objet d'une contrepartie. Mais parce qu'elle devient étrangère à l'interdit sans lequel nous ne serions pas des êtres humains, la basse prostituée se ravale au rang des animaux : elle suscite généralement un dégoût semblable à celui que la plupart des civilisations affichent vis-à-vis des truies. [...] Celui qui, d'un mourant, dit qu' « il va crever » envisage la mort d'un homme comme celle d'un chien, mais il mesure la déchéance, l'affaissement, qu'opère le langage ordurier qu'il emploie. Les mots grossiers désignant les organes, les produits ou les actes sexuels introduisent le même affaissement. Ces mots sont interdits, il est généralement interdit de nommer ces organes. Les nommer d'une manière éhontée fait passer de la transgression à l'indifférence qui met sur un même pied le profane et le plus sacré. La prostituée de bas étage est au dernier degré de l'affaissement. Elle pourrait n'être pas moins indifférente aux interdits que l'animal, mais, impuissante à parvenir à la parfaite indifférence, elle sait des interdits que d'autres les observent : et non seulement elle est déchue, mais la possibilité lui est donnée de connaître sa déchéance. Elle se sait humaine. Même sans honte, elle peut avoir conscience de vivre comme les porcs. |

|||||

|

L'érotisme dans l'expérience intérieure [11] L'érotisme est l'un des aspects de la vie intérieure de l'homme. Nous nous y trompons parce qu'il cherche sans cesse au-dehors un objet du désir. Mais cet objet répond à l'intériorité du désir. Le choix d'un objet dépend toujours des goûts personnels du sujet : même s'il porte sur la femme que la plupart auraient choisie, ce qui joue est souvent un aspect insaisissable, non une qualité objective de cette femme, qui n'aurait peut-être, si elle ne touchait en nous l'être intérieur, rien qui forçât la préférence. En un mot, même conforme à celui de la plupart, le choix humain diffère encore de celui de l'animal : il fait appel à cette mobilité intérieure, infiniment complexe, qui est le propre de l'homme. L'animal a lui-même une vie subjective, mais cette vie, semble-t-il, lui est donnée, comme le sont les objets inertes, une fois pour toutes. L'érotisme de l'homme diffère de la sexualité animale en ceci justement qu'il met la vie intérieure en question. L'érotisme est dans la conscience de l'homme ce qui met en lui l'être en question. La sexualité animale introduit elle-même un déséquilibre et ce déséquilibre menace la vie, mais l'animal ne le sait pas. Rien n'est ouvert en lui qui ressemble à une question. Quoi qu'il en soit, si l'érotisme est l'activité sexuelle de l'homme, c'est dans la mesure où celle-ci diffère de celle des animaux. L'activité sexuelle des hommes n'est pas nécessairement érotique. Elle l'est chaque fois qu'elle n'est pas rudimentaire, qu'elle n'est pas simplement animale. [...] Qu'il s'agisse d'érotisme (ou généralement de religion), l'expérience intérieure lucide en était impossible en un temps où ne ressortait pas au grand jour le jeu de balance de l'interdit et de la transgression, qui ordonne la possibilité de l'un et de l'autre. Encore est-il insuffisant de savoir qu'existe ce jeu. La connaissance de l'érotisme, ou de la religion, demande une expérience personnelle, égale et contradictoire, de l'interdit et de la transgression.

[...] la transgression diffère du « retour à la

nature » : elle lève l'interdit sans le supprimer

(1).

Là se cache le ressort de l'érotisme, là se trouve en même temps le ressort des religions. [...] L'érotisme envisagé par l'intelligence comme une chose est, au même titre que la religion, une chose, un objet monstrueux. L'érotisme et la religion nous sont fermés dans la mesure où nous ne les situons pas résolument sur le plan de l'expérience intérieure. Nous les situons sur le plan des choses, que nous connaissons du dehors, si nous cédons, fût-ce sans le savoir, à l'interdit. L'interdit observé autrement que dans l'effroi n'a plus la contrepartie de désir qui en est le sens profond. [...] Nous devons, nous pouvons savoir exactement que les interdits ne sont pas imposés du dehors. Ceci nous apparaît dans l'angoisse, au moment où nous transgressons l'interdit, surtout au moment suspendu où il joue encore, et où nous cédons néanmoins à l'impulsion à laquelle il s'opposait. Si nous observons l'interdit, si nous lui sommes soumis, nous n'en avons plus conscience. Mais nous éprouvons, au moment de la transgression, l'angoisse sans laquelle l'interdit ne serait pas : c'est l'expérience du péché. L'expérience mène à la transgression achevée, à la transgression réussie, qui, maintenant l'interdit, le maintient pour en jouir. L'expérience intérieure de l'érotisme demande de celui qui la fait une sensibilité non moins grande à l'angoisse fondant l'interdit, qu'au désir menant à l'enfreindre. C'est la sensibilité religieuse, qui lie toujours étroitement le désir et l'effroi, le plaisir intense et l'angoisse. |

|||||

|

Supplice chinois

Le monde lié à l'image ouverte du supplicié photographié, dans le temps du supplice, à plusieurs reprises, à Pékin, est, à ma connaissance,

le plus angoissant de ceux qui nous sont accessibles par des images que fixa la lumière. Le supplice figuré est celui des

Cent morceaux, réservé aux crimes les plus lourds. Un de ces clichés fut reproduit, en 1923, dans le

Traité de psychologie de Georges Dumas. Mais l'auteur, bien à tort, l'attribue à une date antérieure et en parle

pour donner l'exemple de l'horripilation : les cheveux dressés sur la

tête ! Je me suis fait dire qu'afin de prolonger le supplice, le condamné recevait une

dose d'opium. Dumas insiste sur l'apparence extatique des traits de la victime. Il est bien entendu, je l'ajoute, qu'une

indéniable apparence, sans doute, en partie du moins, liée à l'opium, ajoute à ce qu'a d'angoissant l'image photographique.

Bien plus tard, en 1938, un ami m'initia à la pratique du yoga. Ce fut à cette occasion que je discernai, dans la violence de cette image, une valeur infinie de renversement. À partir de cette violence — je ne puis encore aujourd'hui m'en proposer une autre plus folle, plus affreuse — je fus si renversé que j'accédai à l'extase. Mon propos est ici d'illustrer un lien fondamental : celui de l'extase religieuse et de l'érotisme — en particulier du sadisme. Du plus inavouable au plus élevé. Ce livre n'est pas donné dans l'expérience limitée qu'est celle de tous les hommes. Je ne pouvais le mettre en doute... Ce que soudainement je voyais et qui m'enfermait dans l'angoisse — mais qui dans le même temps m'en délivrait — était l'identité de ces parfaits contraires, opposant à l'extase divine une horreur extrême. Telle est, selon moi, l'inévitable conclusion d'une histoire de l'érotisme. Mais je dois l'ajouter : limité à son domaine propre, l'érotisme n'aurait pu accéder à cette vérité fondamentale, donnée dans l'érotisme religieux, l'identité de l'horreur et du religieux. La religion dans son ensemble se fonda sur le sacrifice. Mais seul un détour interminable a permis d'accéder à l'instant où, visiblement, les contraires paraissent liés, où l'horreur religieuse, donnée, nous le savions, dans le sacrifice, se lie à l'abîme de l'érotisme, aux derniers sanglots que seul l'érotisme illumine. |

|||||

|

Digression sur l'extase [13] On n'atteint le point qu'en dramatisant. Dramatiser est ce que font les personnes dévotes qui suivent les Exercices de saint Ignace (mais non celles-là seules). Qu'on se figure le lieu, les personnages du drame et le drame lui-même : le supplice auquel le Christ est conduit. Le disciple de saint Ignace se donne à lui-même une représentation de théâtre. Il est dans une chambre paisible : on lui demande d'avoir les sentiments qu'il aurait au Calvaire. Ces sentiments, on lui dit qu'en dépit de l'apaisement de sa chambre, il devrait les avoir. On le veut sorti de lui-même, dramatisant tout exprès cette vie humaine, dont à l'avance on sait qu'elle a des chances d'être une futilité à demi anxieuse, à demi assoupie. Mais n'ayant pas encore une vie proprement intérieure, avant d'avoir en lui brisé le discours, on lui demande de projeter ce point dont j'ai parlé, semblable à lui — mais plus encore à ce qu'il veut être — en la personne de Jésus agonisant. La projection du point, dans le christianisme, est tentée avant que l'esprit ne dispose de ses mouvements intérieurs, avant qu'il ne se soit libéré du discours. C'est seulement la projection ébauchée, qu'on tente, à partir d'elle, d'atteindre l'expérience non discursive.

De toute façon, nous ne pouvons projeter le point-objet que par le drame. J'ai eu recours à des images bouleversantes. En particulier,

je fixais l'image photographique — ou parfois le souvenir que j'en ai — d'un Chinois qui dut être supplicié de mon vivant *.

De ce supplice, j'avais eu, autrefois, une suite de représentations successives. À la fin, le patient, la poitrine écorchée, se tordait,

bras et jambes tranchés aux coudes et aux genoux. Les cheveux dressés sur la tête, hideux, hagard, zébré de sang, beau comme une guêpe.

[...] Le jeune et séduisant Chinois dont j'ai parlé, livré au travail du bourreau, je l'aimais d'un amour où l'instinct sadique n'avait pas de part : il me communiquait sa douleur ou plutôt l'excès de sa douleur et c'était ce que justement je cherchais, non pour en jouir, mais pour ruiner en moi ce qui s'oppose à la ruine. Devant l'excès de cruauté, soit des hommes, soit du sort, il est naturel de se rebeller, de crier (le coeur nous manque) : « Il ne faut plus que cela soit ! » et de pleurer, de s'en prendre à quelque tête de Turc. Il est plus difficile de se dire : ce qui en moi pleure et maudit, c'est ma soif de dormir en paix, ma fureur d'être dérangé. Les excès sont les signes, tout à coup appuyés, de ce qu'est souverainement le monde. C'est à des signes de ce genre que l'auteur des Exercices eut recours, voulant « déranger » ses disciples. Cela ne l'empêcha pas, lui et les siens, de maudire le monde : je ne puis que l'aimer, jusqu'à la lie et sans espoir. [...] J'écrivais en même temps à la faveur d'une angoisse étrangement apaisée : « Si je me représente dans une vision et dans un halo qui le transfigure le visage extasié d'un être mourant, ce qui irradie de ce visage éclaire de sa nécessité le nuage du ciel, dont la lueur grise devient alors plus pénétrante que celle du soleil lui-même. Dans cette représentation, la mort apparaît de la même nature que la lumière qui éclaire, dans la mesure où celle-ci se perd à partir de son foyer : il apparaît qu'il ne faut pas une moindre perte que la mort pour que l'éclat de la vie traverse et transfigure l'existence terne, puisque c'est seulement son arrachement libre qui devient en moi la puissance de la vie et du temps. Ainsi je cesse d'être plus qu'un miroir de la mort, de la même façon que l'univers est le miroir de la lumière. » |

|||||

|

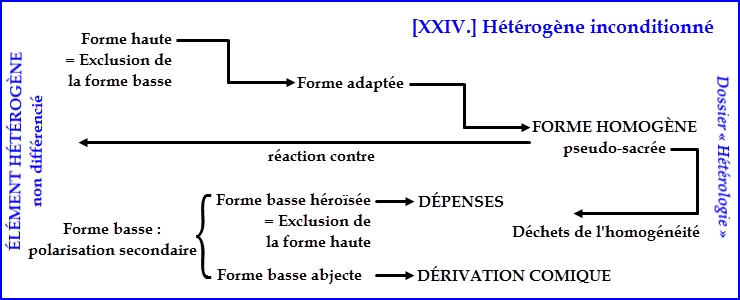

Hétérologie [14]

La polarité humaine ... 2. La polarité humaine ne se présente pas comme un fait nouveau en ce sens que rien n'est plus commun dans les jugements de valeur que la classification des faits en hauts et bas, sacrés et profanes. Mais la tendance a prévalu d'identifier haut à sacré, bas à profane, et il en est résulté un tableau inintelligible. En effet l'élément sacré est lui-même polarisé, le mot ayant à l'origine le double sens de pur et d'impur. Il apparaît ainsi que le sacré tout au moins n'est ni haut ni bas. L'analyse de l'ensemble des données humaines montre qu'il faut distinguer une polarisation fondamentale, primitive, haut et bas et une opposition subsidiaire sacré et profane ou plutôt hétérogène (fortement polarisé) et homogène (faiblement polarisé). 3. L'hétérogène (ou sacré) se définit comme le domaine propre de la polarisation. C'est-à-dire que les éléments fortement polarisés apparaissent comme tout autres par rapport au domaine de la vie vulgaire. 4. L'élément haut de la polarisation est dit actif par rapport à l'élément bas parce qu'en premier lieu c'est le haut qui exclut le bas. Ainsi, la noblesse exclut la populace, les mathématiques excluent le réel, Dieu exclut le diable, la religion exclut la sorcellerie. L'élément bas se présente donc tout d'abord comme passif. APPROPRIATION ET EXCRÉTION

L'activité sexuelle, pervertie ou non, l'attitude d'un sexe devant l'autre, la défécation, la miction, la mort et le culte des cadavres

(principalement en tant que décomposition puante des corps), les différents tabous, l'anthropophagie rituelle, les sacrifices

d'animaux-dieux, l'omophagie, le rire d'exclusion, les sanglots (qui ont en général la mort pour objet), l'extase religieuse, l'attitude

identique à l'égard de la merde, des dieux et des cadavres, la terreur si souvent accompagnée de défécation involontaire, l'habitude de

rendre les femmes à la fois brillantes et lubriques avec des fards, des pierreries et des bijoux rutilants, le jeu, la dépense sans frein et

certains usages fantastiques de la monnaie, etc. présentent ensemble un caractère commun en ce sens que l'objet de l'activité (excréments,

parties honteuses, cadavres, etc.) se trouve chaque fois traité comme un corps étranger (das ganz Anderes) c'est-à-dire

qu'il peut aussi bien être expulsé à la suite d'une rupture brutale que réabsorbé dans le désir de se mettre entièrement le corps et

l'esprit dans un état d'expulsion (de projection) plus ou moins violent. La notion de corps étranger (hétérogène)

permet de marquer l'identité élémentaire subjective des excréments (sperme, menstrues, urine, matières fécales) et de tout ce qui a pu

être regardé comme sacré, divin ou merveilleux : un cadavre à demi décomposé errant la nuit

dans un linceul lumineux pouvant être donné comme caractéristique de cette unité *.

|

|||||

|

[Dépense et sacrifice] [15] [...] Sous l'angle économique, la fête consume dans sa prodigalité sans mesure les ressources accumulées dans le temps du travail. Il s'agit cette fois d'une opposition tranchée. Nous ne pouvons dire d'emblée que la transgression est, plutôt que l'interdit, le fondement de la religion. Mais la dilapidation fonde la fête, la fête est le point culminant de l'activité religieuse. Accumuler et dépenser sont les deux phases dont cette activité se compose : si nous partons de ce point de vue, la religion compose un mouvement de danse où le recul appelle le rebondissement. Envisagée dans son ensemble la vie est l'immense mouvement que la reproduction et la mort composent. La vie ne cessant pas d'engendrer, mais pour anéantir ce qu'elle engendre. [...] La vie est en son essence un excès, elle est la prodigalité de la vie. Sans limite, elle épuise ses forces et ses ressources ; sans limite elle anéantit ce qu'elle a créé. La multitude des êtres vivants est passive dans ce mouvement. À l'extrême, toutefois, nous voulons résolument ce qui met notre vie en danger. Nous n'avons pas toujours la force de le vouloir, nos ressources s'épuisent, et parfois le désir est impuissant. Si le danger devient trop lourd, si la mort est inévitable, en principe, le désir est inhibé. Mais si la chance nous porte, l'objet que nous désirons le plus ardemment est le plus susceptible de nous entraîner vers de folles dépenses et de nous ruiner. Les divers individus supportent inégalement de grandes pertes d'énergie ou d'argent — ou de graves menaces de mort. Dans la mesure où ils le peuvent (c'est une question — quantitative — de force), les hommes recherchent les plus grandes pertes et les plus grands dangers. Nous croyons facilement le contraire, parce qu'ils ont le plus souvent peu de force. Que la force leur échoie, ils veulent aussitôt se dépenser et s'exposer au danger. Quiconque en a la force et les moyens se livre à de continuelles dépenses et s'expose incessamment au danger. Afin d'illustrer ces affirmations, [...] j'alléguerai un fait familier, dont l'expérience est celle de la multitude au sein de laquelle nous vivons. Je m'appuierai sur la littérature la plus répandue, sur les romans vulgaires, que sont les « policiers ». Ces livres sont faits communément des malheurs d'un héros et des menaces qui pèsent sur lui. Sans ses difficultés, sans son angoisse, sa vie n'aurait rien qui attache, qui passionne et qui engage à la vivre en lisant ses aventures. Le caractère gratuit des romans, le fait que le lecteur est de toute manière à l'abri du danger empêchent d'habitude d'y bien voir, mais nous vivons par procuration ce que nous n'avons pas l'énergie de vivre nous-mêmes. Il s'agit, l'endurant sans trop d'angoisse, de jouir du sentiment de perdre ou d'être en danger que nous donne l'aventure d'un autre. Si nous disposions sans compter de ressources morales, nous aimerions vivre ainsi nous-mêmes. Qui n'a rêvé d'être le héros d'un roman ? Ce désir est moins fort que la prudence — ou la lâcheté —, mais si nous parlons de la volonté profonde, que seule la faiblesse empêche d'accomplir, les histoires que nous lisons avec passion en donnent le sens. La littérature se situe en fait à la suite des religions, dont elle est l'héritière. Le sacrifice est un roman, c'est un conte, illustré de manière sanglante. Ou plutôt, c'est, à l'état rudimentaire, une représentation théâtrale, un drame réduit à l'épisode final, où la victime animale ou humaine, joue seule, mais joue jusqu'à la mort. Le rite est bien la représentation, reprise à date fixe, d'un mythe, c'est-à-dire essentiellement de la mort d'un dieu. Rien ici ne devrait nous surprendre. Sous une forme symbolique, il en va de même, chaque jour, du sacrifice de la messe. Le jeu de l'angoisse est toujours le même : la plus grande angoisse, l'angoisse jusqu'à la mort, est ce que les hommes désirent, pour trouver à la fin, par delà la mort, et la ruine, le dépassement de l'angoisse. Mais le dépassement de l'angoisse est possible à une condition : que l'angoisse soit à la mesure de la sensibilité qui l'appelle. Aux limites du possible, l'angoisse est voulue dans le sacrifice. Mais ces limites atteintes, un recul est inévitable. (Chez les Aztèques, auxquels les sacrifices étaient familiers, des amendes durent être prévues pour ceux qui ne pouvaient supporter de voir passer les enfants menés à la mort, et se détournaient du cortège.) Souvent le sacrifice humain se substitue au sacrifice animal, sans doute dans la mesure où l'homme s'éloignant de l'animal, la mort de l'animal, en partie, perdit sa valeur angoissante. Plus tard, inversement, la civilisation s'affirmant, des victimes animales ont parfois remplacé les victimes humaines, dont le sacrifice apparut barbare. Assez tard, les sacrifices sanglants des Israélites ont répugné. Les chrétiens ne connurent jamais que le sacrifice symbolique. Il fallut trouver l'accord avec une exubérance dont le terme est la profusion de la mort, mais encore en fallut-il avoir la force. Sinon la nausée l'emportait, renforçant le pouvoir des interdits. |

|||||

|

La philosophie est aussi mise à mort du langage [16] Pour ma part — il me semble — en parlant — avoir rendu une sorte d'hommage — assez lourd — au silence. Hommage aussi — peut-être — à l'érotisme. Mais je veux, à ce point, inviter ceux qui m'écoutent à la pire méfiance. Je parle en somme un langage mort. Ce langage, je le crois, est celui de la philosophie. J'oserai dire ici que, selon moi, la philosophie est aussi mise à mort du langage. C'est aussi un sacrifice. Cette opération dont j'ai parlé, qui fait la synthèse de tous les possibles, c'est la suppression de tout ce que le langage introduit qui substitue à l'expérience de la vie jaillissante — et de la mort — un domaine neutre, un domaine indifférent. J'ai voulu vous inviter à vous méfier du langage. Je dois donc, en même temps, vous demander de vous méfier de ce que je vous ai dit. Je ne veux pas finir ici par une clownerie, mais j'ai voulu parler un langage égal à zéro, un langage qui soit l'équivalence de rien, un langage qui retourne au silence. Je ne parle pas du néant, qui me semble parfois un prétexte pour ajouter au discours un chapitre spécialisé, mais de la suppression de ce que le langage ajoute au monde. |

|||||

|

[1] Extrait de l'interview de Georges Bataille par Pierre Duyamet à l'émission Lecture pour tous le 21 mai 1958 (© Ina), sur l'essai La littérature et le mal. [2] Georges Bataille, L'Érotisme, Les Éditions de Minuit © 1957, pp. 200, 201, 204 et 205. [12] Georges Bataille, Les larmes d'Éros, Pauvert © 1961, pp. 233 à 237. [13] Georges Bataille, L'expérience intérieure, Gallimard © 1943 et 1954, pp. 138 à 142. [14] Georges Bataille, Oeuvres complètes, tome 2 - Écrits posthumes 1922-1940, Gallimard © 1970, pp. 201, 167, 58 et 59. [15] Georges Bataille, L'Érotisme, Les Éditions de Minuit © 1957, pp. 77, 96 à 98.

|

|||||