|

Lire c'est réécrire

De la science à la littérature

« L'homme ne peut parler sa pensée sans penser sa parole. » Bonald.

Les facultés françaises possèdent une liste officielle des sciences, sociales et humaines, qui font l'objet d'un enseignement

reconnu, obligeant de la sorte à limiter la spécialité des diplômes qu'elles confèrent : vous pouvez être docteur en esthétique, en

psychologie, en sociologie, vous ne pouvez l'être en héraldique, en sémantique ou en victimologie. Ainsi,

l'institution détermine directement la nature du savoir humain, en imposant ses modes de division et de classement,

exactement comme une langue, par ses « rubriques obligatoires » (et non seulement par ses exclusions), oblige à penser d'une certaine façon.

Autrement dit, ce qui définit la science (on entendra désormais par ce mot, ici, l'ensemble des sciences sociales et humaines),

ce n'est ni son contenu (il est souvent mal limité et ),

ni sa méthode (elle varie d'une science à l'autre : quoi de commun entre la science historique et la psychologie expérimentale ?),

ni sa morale (le sérieux ni la rigueur ne sont la propriété de la science),

ni son mode de communication (la science s'imprime dans des livres, comme tout le reste),

mais seulement son statut, c'est-à-dire sa détermination sociale :

est l'objet de science toute matière que la société juge digne d'être transmise. En un mot, la science, c'est ce qui s'enseigne.

[...]

[...]

... le langage est l'être de la littérature, son monde même :

toute la littérature est contenue dans l'acte d'écrire, et non plus dans celui de « penser », de « peindre », de « raconter »,

de « sentir ». Techniquement, selon la définition de Roman Jakobson, le « poétique » (c'est-à-dire

le littéraire) désigne ce type de message qui prend sa propre forme pour objet, et non ses contenus.

Éthiquement, c'est par la seule traversée du langage que

la littérature poursuit l'ébranlement des concepts essentiels de notre culture, au premier rang desquels celui de « réel ».

Politiquement, c'est en professant et illustrant qu'aucun langage n'est innocent, c'est en pratiquant ce que l'on pourrait appeler le « langage intégral »,

que la littérature est révolutionnaire.

[...]

Portant essentiellement sur une certaine façon de prendre le langage, ici escamoté et là assumé,

l'opposition de la science et de la littérature importe très particulièrement au structuralisme.

Certes, ce mot, imposé le plus souvent de l'extérieur, recouvre actuellement des entreprises très diverses, parfois divergentes, parfois même ennemies,

et nul ne peut s'attribuer le droit de parler en son nom ; l'auteur de ces lignes n'y prétend pas ;

il retient seulement du « structuralisme » actuel sa version la plus spéciale

et par conséquent la plus pertinente, entendant sous ce nom un certain

mode d'analyse des oeuvres culturelles,

pour autant que ce mode s'inspire des méthodes de la linguistique actuelle. C'est dire que issu lui-même d'un modèle linguistique,

le structuralisme trouve dans la littérature, oeuvre du langage,

un objet bien plus qu'affinitaire :

homogène à lui-même.

Cette coïncidence n'exclut pas un certain embarras, voire un certain déchirement, selon que le structuralisme entend garder par rapport à son objet

la distance d'une science, ou qu'il accepte, au contraire, de compromettre et de perdre l'analyse dont il est porteur dans cette infinitude du langage

dont la littérature est aujourd'hui le passage, en un mot selon qu'il se veut science ou écriture.

[...]

[...]

le structuralisme

ne sera jamais qu'une « science » de plus (il en naît quelques-unes par siècle, dont certaines passagères),

s'il ne parvient à placer au centre de son entreprise la subversion même du langage scientifique, c'est-à-dire, en un mot, à « s'écrire » :

comment ne mettrait-il pas en cause le langage même qui lui sert à connaître le langage ?

Le prolongement logique du structuralisme ne peut être que de rejoindre la littérature non plus comme « objet » d'analyse, mais comme activité d'écriture,

d'abolir la distinction, issue de la logique, qui fait de l'oeuvre un langage-objet et de la science un méta-langage,

et de risquer ainsi le privilège illusoire attaché par la science à la propriété d'un langage esclave.

[...]

Toute énonciation suppose son propre sujet, que ce sujet s'exprime d'une façon apparemment directe, en disant je,

ou indirecte, en se désignant comme il, ou nulle, en ayant recours à des tours impersonnels ; il s'agit là

de leurres purement grammaticaux, variant simplement la façon dont le sujet se constitue dans le discours, c'est-à-dire se donne,

théâtralement ou fantasmatiquement, aux autres ; ils désignent donc tous des formes de l'imaginaire. De ces formes, la plus

captieuse est la forme privative, celle précisément qui est d'ordinaire pratiquée dans le discours scientifique, dont le savant

s'exclut par souci d'objectivité ; ce qui est exclu n'est cependant jamais que la « personne » (psychologique,

passionnelle, biographique), nullement le sujet ; bien plus, ce sujet se remplit, si l'on peut dire, de toute l'exclusion

qu'il impose spectaculairement à sa personne, en sorte que l'objectivité, au niveau du discours

— niveau fatal, il ne faut pas l'oublier —, est un imaginaire comme un autre. À

vrai dire, seule une formalisation intégrale du discours scientifique (celui des sciences humaines, s'entend, car pour les autres

sciences cela est déjà largement acquis) pourrait éviter à la science les risques de l'imaginaire — à moins, bien entendu,

qu'elle n'accepte de pratiquer cet imaginaire en toute connaissance de cause, connaissance qui ne peut être atteinte que dans l'écriture :

seule l'écriture a chance de lever la mauvaise foi qui s'attache à tout langage qui s'ignore.

[...]

Le discours scientifique croit être un code supérieur ; l'écriture veut être un code total, comportant ses propres forces

de destruction. Il s'ensuit que seule l'écriture peut briser l'image théologique imposée par la science, refuser la terreur paternelle répandue

par la « vérité » abusive des contenus et des raisonnements, ouvrir à la recherche l'espace complet du langage, avec ses subversions logiques,

le brassage de ses codes, avec ses glissements, ses dialogues, ses parodies ; seule l'écriture peut opposer à l'assurance du savant — pour

autant qu'il « exprime » sa science — ce que Lautréamont appelait la « modestie » de l'écrivain.

[...]

[...]

... le rôle de la littérature est de représenter activement à l'institution scientifique ce qu'elle refuse, à savoir la souveraineté du langage.

Et le structuralisme devrait être bien placé pour susciter ce scandale ;

car, conscient, à un degré aigu, de la nature linguistique des oeuvres humaines, lui seul aujourd'hui peut rouvrir le problème du statut linguistique de

la science ; ayant pour objet le langage — tous les langages —, il en est très vite venu à se définir comme

le méta-langage de notre culture.

[...]

Face à cette vérité entière de l'écriture, les « sciences humaines », constituées tardivement dans le sillage du positivisme bourgeois,

apparaissent comme les alibis techniques que notre société se donne pour maintenir en elle la fiction d'une vérité théologique,

superbement — abusivement — dégagée du langage.

Le langage

1. L'un des enseignements qui nous est donné par la linguistique actuelle, c'est

qu'il n'y a pas de langue archaïque, ou que, tout au moins, il n'y a pas de rapport entre la simplicité et l'ancienneté d'une langue :

les langues anciennes peuvent être aussi complètes et aussi complexes que les langues récentes ;

il n'y a pas d'histoire progressiste du langage. Donc, lorsque nous essayons de retrouver dans l'écriture moderne certaines catégories fondamentales du langage,

nous ne prétendons pas mettre à jour un certain archaïsme de la « psyché » ; nous ne disons pas que

l'écrivain fait retour à l'origine du langage, mais que le langage est pour lui origine.

2. Un second principe, particulièrement important en ce qui concerne la littérature, c'est que le langage ne peut être considéré comme un simple instrument,

utilitaire ou décoratif, de la pensée.

L'homme ne préexiste pas au langage,

ni

ni .

Nous n'atteignons jamais un état où l'homme serait séparé du langage,

qu'il élaborerait alors pour « exprimer » ce qui se passe en lui :

c'est le langage qui enseigne la définition de l'homme, non le contraire.

3. De plus, d'un point de vue méthodologique, la linguistique nous accoutume à un nouveau type d'objectivité. L'objectivité que l'on

a requise jusqu'à présent dans les sciences humaines est une objectivité du donné, qu'il s'agit d'accepter intégralement.

La linguistique, d'une part, nous suggère de distinguer des niveaux d'analyse et de décrire les éléments distinctifs de chacun

de ces niveaux, bref, de fonder la distinction du fait et non le fait lui-même ; et, d'autre part, elle nous invite à reconnaître

que, contrairement aux faits physiques et biologiques,

les faits de culture sont doubles, qu'ils renvoient à quelque chose d'autre :

c'est, comme l'a remarqué

,

la découverte de la « duplicité » du langage qui fait tout le prix de la réflexion de

.

4. Ces quelques préalables se trouvent contenus dans une dernière proposition qui justifie toute recherche sémio-critique.

La culture nous apparaît de plus en plus comme un système général de symboles, régi par les mêmes opérations :

il y a une unité du champ symbolique, et la culture, sous tous ses aspects, est une langue.

[...]

La personne

[le Je]

[...]

dans le procès de communication, le trajet du je n'est pas homogène :

lorsque je libère le signe je, je me réfère à moi-même en tant

que je parle, et il s'agit alors d'un acte toujours nouveau, même s'il est répété, dont le « sens » est toujours inédit ;

mais, en arrivant à destination, ce je est reçu par mon interlocuteur comme un signe stable, issu d'un code plein, dont les

contenus sont récurrents. En d'autres termes,

le je de celui qui écrit je n'est pas le même que le je qui est lu par

tu.

Cette dissymétrie fondamentale du langage, éclaircie par Jespersen et Jakobson sous la notion de shifter ou de chevauchement du message et du code,

elle commence enfin à inquiéter la littérature en lui représentant que l'intersubjectivité, ou, ce qui serait peut-être mieux dit, l'interlocution,

ne peut s'accomplir par le simple effet d'un voeu pieux concernant les mérites du « dialogue », mais par une descente profonde,

patiente et souvent détournée, dans le labyrinthe du sens.

Écrire la lecture

Ne vous est-il jamais arrivé, lisant un livre, de vous arrêter sans cesse dans votre lecture, non par désintérêt,

mais au contraire par afflux d'idées, d'excitations, d'associations ? En un mot, ne vous est-il pas arrivé de lire en levant la tête ?

C'est cette lecture-là, à la fois irrespectueuse, puisqu'elle coupe le texte, et éprise, puisqu'elle y revient et s'en nourrit,

que j'ai essayé d'écrire. Pour l'écrire, pour que ma lecture devienne à son tour l'objet d'une nouvelle lecture

(celle des lecteurs de

),

il m'a fallu évidemment entreprendre de systématiser tous ces moments où l'on « lève la tête ».

Autrement dit, interroger ma propre lecture, c'était essayer de saisir la forme de toutes les lectures

(la forme : seul lieu de la science), ou encore : appeler une théorie de la lecture.

J'ai donc pris un texte court (cela était nécessaire à la minutie de l'entreprise), le

,

nouvelle peu connue

[...],

et, ce texte, je me suis sans cesse arrêté de le lire. La critique fonctionne ordinairement (et ce n'est pas un reproche)

soit au microscope (en éclaircissant avec patience le détail philologique, autobiographique ou psychologique de l'oeuvre),

soit au télescope (en scrutant le grand espace historique qui entoure l'auteur).

Je me suis privé de ces deux instruments : je n'ai parlé ni de Balzac ni de son temps, je n'ai fait

ni la psychologie de ses personnages, ni la thématique du texte, ni la sociologie de l'anecdote.

Me reportant aux premières prouesses de la caméra, capable de décomposer le trot d'un cheval,

j'ai en quelque sorte tenté de filmer la lecture de

au ralenti :

le résultat, je crois, n'est ni tout à fait une analyse (je n'ai pas cherché à saisir le secret de ce texte étrange)

ni tout à fait une image (je ne pense pas m'être projeté dans ma lecture ; ou, si cela est, c'est à partir d'un

lieu inconscient qui est bien en deçà de « moi-même »).

Qu'est-ce donc que

?

Simplement un texte, ce texte que nous écrivons dans notre tête quand nous la levons.

Ce texte-là, qu'il faudrait pouvoir appeler d'un seul mot : un texte-lecture,

est mal connu parce que depuis des siècles nous nous intéressons démesurément à l'auteur et pas du tout au lecteur,

la plupart des théories critiques cherchent à expliquer pourquoi l'auteur a écrit son oeuvre, selon quelles pulsions, quelles contraintes, quelles limites.

Ce privilège exorbitant accordé au lieu d'où est partie l'oeuvre (personne ou Histoire), cette censure portée sur le lieu où elle va et se disperse (la lecture)

déterminent une économie très particulière (quoique déjà ancienne) :

l'auteur est considéré comme le propriétaire éternel de son oeuvre, et nous autres, ses lecteurs, comme de simples usufruitiers ;

cette économie implique évidemment un thème d'autorité : l'auteur, pense-t-on, a des droits sur le lecteur,

il le contraint à un certain sens de l'oeuvre, et ce sens est naturellement le bon, le vrai sens :

d'où une morale critique du sens droit (et de sa faute, le « contre-sens ») :

on cherche à établir ce que l'auteur a voulu dire, et nullement ce que le lecteur entend.

Bien que certains auteurs nous aient eux-mêmes avertis que nous étions libres de lire leur texte à notre guise

et qu'en somme ils se désintéressaient de notre choix

(Valéry) ,

nous percevons mal, encore, à quel point la logique de la lecture est différente des règles de la

composition .

Celles-ci, héritées de la rhétorique, passent toujours pour se rapporter à un modèle déductif, c'est-à-dire rationnel :

il s'agit, comme dans le syllogisme, de contraindre le lecteur à un sens ou à une issue : la composition canalise ; la

lecture au contraire (ce texte que nous écrivons en nous quand nous lisons) disperse, dissémine ;

ou du moins, devant une histoire (comme celle du sculpteur

),

nous voyons bien qu'une certaine contrainte du cheminement

(du « suspense ») lutte sans cesse en nous avec la force explosive du texte, son énergie digressive :

à la logique de la raison (qui fait que cette histoire est lisible) s'entremêle une logique du symbole.

Cette logique-là n'est pas déductive, mais associative : elle associe au texte matériel (à chacune de ses phrases)

d'autres idées, d'autres images, d'autres significations. « Le texte, le texte seul »,

nous dit-on, mais le texte seul ça n'existe pas : il y a immédiatement dans cette nouvelle, ce roman, ce poème que je lis,

un supplément de sens, dont ni le dictionnaire ni la grammaire ne peuvent rendre compte.

C'est ce supplément dont j'ai voulu tracer l'espace, en écrivant ma lecture du

Je n'ai pas reconstitué un lecteur (fût-ce vous ou moi), mais la lecture.

Je veux dire que toute lecture dérive de formes transindividuelles :

les associations engendrées par la lettre du texte (mais où est cette lettre ?) ne sont jamais, quoi qu'on fasse, anarchiques ;

elles sont toujours prises (prélevées et insérées) dans certains codes, dans certaines langues, dans certaines listes de stéréotypes.

La lecture la plus subjective qu'on puisse imaginer n'est jamais qu'un jeu mené à partir de certaines règles.

D'où viennent ces règles ? Certainement pas de l'auteur, qui ne fait que les appliquer à sa façon (elle peut être géniale, chez Balzac par exemple) ;

visibles bien en deçà de lui, ces règles viennent d'une logique millénaire du récit, d'une forme symbolique qui nous constitue avant même notre naissance,

en un mot de cet immense espace culturel dont notre personne (d'auteur, de lecteur) n'est qu'un passage.

Ouvrir le texte, poser le système de sa lecture, n'est donc pas seulement demander et montrer qu'on peut l'interpréter librement ;

c'est surtout, et bien plus radicalement, amener à reconnaître

qu'il n'y a pas de vérité objective ou subjective de la lecture, mais seulement une vérité ludique ;

encore le jeu ne doit-il pas être compris ici comme une distraction, mais comme un travail — d'où cependant toute peine serait évaporée :

lire, c'est faire travailler notre corps (on sait depuis la psychanalyse que ce corps excède de beaucoup notre mémoire et notre conscience)

à l'appel des signes du texte, de tous les langages qui le traversent et qui forment comme la profondeur

des phrases.

J'imagine assez bien le récit lisible (celui que nous pouvons lire sans le déclarer « illisible » :

qui ne comprend Balzac ?) sous les traits de l'une de ces figurines subtilement et élégamment articulées dont

les peintres se servent (ou se servaient) pour apprendre à « croquer » les différentes postures du corps humain ;

en lisant, nous aussi nous imprimons une certaine posture au texte,

et c'est pour cela qu'il est vivant ; mais cette posture, qui est notre invention,

elle n'est possible que parce qu'il y a entre les éléments du texte un rapport réglé, bref une proportion :

j'ai essayé d'analyser cette proportion, de décrire la disposition topologique qui donne à la lecture du texte classique à la fois son tracé et sa liberté.

Pertinence de la lecture

1. Dans le champ de la lecture, il n'y a pas de pertinence d'objets :

le verbe lire, apparemment bien plus transitif que le verbe parler, peut être saturé, catalysé, de mille compléments d'objets :

je lis des textes, des images, des villes, des visages, des gestes, des scènes, etc. Ces objets sont si variés que je ne puis les unifier sous aucune

catégorie substantielle ni même formelle ; je puis seulement leur trouver une unité intentionnelle :

l'objet que je lis est seulement fondé par mon intention de lire :

il est simplement : à lire, legendum, relevant d'une phénoménologie, non d'une sémiologie.

2. Dans le champ de la lecture — et c'est plus grave —, il n'y a pas non plus de pertinence de niveaux,

il n'y a pas la possibilité de décrire des niveaux de lecture, parce qu'il n'y a pas la possibilité de clore la liste de ces niveaux.

Certes, il y a une origine de la lecture graphique : c'est l'apprentissage des lettres, des mots écrits ;

mais, d'une part, il y a des lectures sans apprentissage (les images) — du moins sans apprentissage technique, sinon culturel —,

et, d'autre part, cette technè acquise, on ne sait où arrêter la profondeur et la dispersion de la lecture : à

la saisie d'un sens ? Quel sens ? Dénoté ? Connoté ?

Ce sont des artefacts, je dirai éthiques, puisque

le sens dénoté tend à passer pour le sens simple, vrai, et à fonder une loi

(combien d'hommes sont morts pour un sens ?),

tandis que la connotation permet (c'est son avantage moral) de poser un droit au sens multiple et de libérer la lecture :

mais jusqu'où ? À l'infini : il n'y a pas de contrainte structurale à clore la lecture :

je puis aussi bien reculer à l'infini les limites du lisible, décider que tout est finalement lisible

(si illisible que cela paraisse), mais aussi, à l'inverse, décider qu'au fond de tout texte, si lisible qu'il ait été conçu, il y a, il reste de l'illisible.

Le savoir-lire peut être cerné, vérifié à son stade inaugural, mais il devient très vite sans fond, sans règles, sans degrés et sans terme.

Cette difficulté à trouver une pertinence, d'où fonder une Analyse cohérente de la lecture, nous pouvons penser que nous en sommes responsables,

par manque de génie. Mais nous pouvons aussi supposer que

l'im-pertinence est en quelque sorte congénitale à la lecture : quelque chose, statutairement, viendrait brouiller

l'analyse des objets et des niveaux de lecture,

et mettrait de la sorte en échec non seulement toute recherche d'une pertinence dans l'Analyse de la lecture, mais encore, peut-être, le concept même

de pertinence (car la même aventure semble en passe d'arriver à la linguistique et à la narratologie).

Ce quelque chose, je crois pouvoir le nommer (d'une façon au reste banale) :

c'est le Désir. C'est parce que toute lecture est pénétrée du Désir (ou du Dégoût) que

l' est difficile, peut-être impossible — en tout cas qu'elle a chance de s'accomplir

là où nous ne l'attendons pas, ou du moins pas exactement là où nous l'attendons : par tradition — récente — nous l'attendons

du côté de la structure ; et nous avons sans doute en partie raison :

toute lecture se passe à l'intérieur d'une structure (fût-elle multiple, ouverte) et non dans l'espace prétendument libre

d'une prétendue spontanéité : il n'y a pas de lecture « naturelle », « sauvage » :

la lecture ne déborde pas la structure ; elle lui est soumise : elle en a besoin, elle la respecte ; mais elle la pervertit.

La lecture, ce serait le geste du corps (car bien entendu on lit avec son corps) qui d'un même mouvement pose et pervertit son ordre :

un supplément intérieur de perversion.

Paradoxe du lecteur

[...]

une lecture « vraie », une lecture qui assumerait son affirmation, serait une lecture folle,

non en ce qu'elle inventerait des sens improbables (des « contresens »), non en ce qu'elle « délirerait »,

mais en ce qu'elle percevrait la multiplicité simultanée des sens, des points de vue, des structures, comme un espace étendu hors

des lois qui proscrivent la contradiction (le « Texte » est la postulation même de cet espace).

Cette imagination d'un lecteur total — c'est-à-dire totalement multiple,

— a peut-être ceci d'utile, qu'elle permet d'entrevoir ce qu'on

pourrait appeler le Paradoxe du lecteur : il est communément admis que lire,

c'est décoder : des lettres, des mots, des sens, des structures, et cela est incontestable ; mais en accumulant les décodages,

puisque la lecture est de droit infinie, en ôtant le cran d'arrêt du sens, en mettant la lecture en roue libre (ce qui est sa vocation structurelle),

le lecteur est pris dans un renversement dialectique : finalement, il ne décode pas, il surcode ; il ne déchiffre pas, il produit,

il entasse des langages, il se laisse infiniment et inlassablement traverser par eux : il est cette traversée.

Or, c'est la situation même du sujet humain, tel du moins que l'épistémologie psychanalytique essaie de le comprendre :

un sujet qui n'est plus le sujet pensant de la philosophie idéaliste, mais bien plutôt dépris de toute unité, perdu dans la

double méconnaissance de son inconscient et de son idéologie, et ne se soutenant que d'un carrousel de langages. Je veux dire par là que

le lecteur, c'est le sujet tout entier, que

le champ de la lecture, c'est celui de la subjectivité absolue

(au sens matérialiste que ce vieux mot idéaliste peut avoir désormais) :

toute lecture procède d'un sujet,

et elle n'est séparée de ce sujet que par des médiations rares et ténues, l'apprentissage des lettres, quelques protocoles rhétoriques, au-delà

desquels très vite c'est le sujet qui se retrouve dans sa structure propre, individuelle : ou désirante, ou perverse, ou

paranoïaque, ou imaginaire, ou névrotique — et bien entendu aussi dans sa structure historique :

aliéné par l'idéologie, par des routines de codes.

Ceci est pour indiquer

qu'on ne peut raisonnablement espérer une Science de la lecture,

une Sémiologie de la lecture, à moins de concevoir qu'un jour soit possible — contradiction dans les termes — une Science de l'Inépuisement,

du Déplacement infini : la lecture, c'est précisément cette énergie, cette action qui va saisir dans ce texte, dans ce livre, cela même

« qui ne se laisse pas épuiser par les catégories de

la Poétique » ;

la lecture, ce serait en somme l'hémorragie permanente, par où la structure

— patiemment et utilement décrite par l'Analyse structurale —

s'écroulerait, s'ouvrirait, se perdrait, conforme en cela à tout système logique qu'en définitive rien ne peut fermer

— laissant intact ce qu'il faut bien appeler le mouvement du sujet et de l'histoire :

la lecture, ce serait là où la structure s'affole.

La mort de l'auteur

Dans sa nouvelle

),

parlant d'un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase :

« C'était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause,

ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiments. »

Qui parle ainsi ? Est-ce le héros de la nouvelle, intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme ?

Est-ce l'individu Balzac, pourvu par son expérience personnelle d'une philosophie de la femme ?

Est-ce l'auteur Balzac, professant des idées « littéraires » sur la féminité ?

Est-ce la sagesse universelle ? La psychologie romantique ?

Il sera à tout jamais impossible de le savoir, pour la bonne raison que l'écriture est destruction de toute voix, de toute origine.

L'écriture, c'est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-et-blanc où vient se perdre toute identité,

à commencer par celle-là même du corps qui écrit.

*

Sans doute en a-t-il toujours été ainsi : dès qu'un fait est raconté, à des fins intransitives, et non plus pour agir directement

sur le réel, c'est-à-dire finalement hors de toute fonction autre que l'exercice même du symbole, ce décrochage se produit, la voix perd son origine,

l'auteur entre dans sa propre mort, l'écriture commence.

[...]

[...]

Nous savons maintenant qu'un texte n'est pas fait d'une ligne de mots, dégageant un sens unique, en quelque sorte théologique

(qui serait le « message » de l'Auteur-Dieu), mais un espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent

des écritures variées, dont aucune n'est originelle : le texte est un tissu de citations, issues des mille foyers de la culture.

Pareil à Bouvard et Pécuchet, ces éternels copistes, à la fois sublimes et comiques, et dont le profond ridicule désigne précisément

la vérité de l'écriture,

l'écrivain ne peut qu'imiter un geste toujours antérieur, jamais originel ;

son seul pouvoir est de mêler les écritures, de les contrarier les unes par les autres, de façon à ne jamais prendre appui sur l'une d'elles ;

voudrait-il s'exprimer, du moins devrait-il savoir que

la « chose » intérieure qu'il a la prétention de « traduire », n'est elle-même

qu'un dictionnaire tout composé, dont les mots ne peuvent s'expliquer qu'à travers d'autres mots, et ceci indéfiniment

[...]

succédant à l'Auteur, le scripteur n'a plus en lui passions, humeurs, sentiments, impressions, mais cet immense dictionnaire

où il puise une écriture qui ne peut connaître aucun arrêt :

la vie ne fait jamais qu'imiter le livre, et ce livre lui-même n'est qu'un tissu de signes, imitation perdue, infiniment reculée.

*

L'Auteur une fois éloigné, la prétention de « déchiffrer » un texte devient tout à fait inutile.

Donner un Auteur à un texte, c'est imposer à ce texte un cran d'arrêt, c'est le pourvoir d'un signifié dernier,

c'est fermer l'écriture.

Cette conception convient très bien à la critique, qui veut alors se donner pour tâche importante de découvrir l'Auteur

(ou ses hypostases : la société, l'histoire, la psyché, la liberté) sous l'oeuvre : l'Auteur trouvé, le texte est

« expliqué », le critique a vaincu ; il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, historiquement, le règne de

l'Auteur ait été aussi celui du Critique, mais aussi à ce que la critique (fût-elle nouvelle) soit aujourd'hui ébranlée en

même temps que l'Auteur. Dans l'écriture multiple, en effet, tout est à démêler, mais rien n'est à déchiffrer ;

la structure peut être suivie, « filée » (comme on dit d'une maille de bas qui part) en toutes ses reprises et

à tous ses étages, mais il n'y a pas de fond ; l'espace de l'écriture est à parcourir, il n'est pas à percer ;

l'écriture pose sans cesse du sens, mais c'est toujours pour l'évaporer : elle procède à une exemption systématique du sens.

Par là même, la littérature (il vaudrait mieux dire désormais l'écriture), en refusant d'assigner au texte

(et au monde comme texte) un « secret », c'est-à-dire un sens ultime, libère une activité que l'on pourrait appeler

contre-théologique, proprement révolutionnaire, car refuser d'arrêter le sens, c'est finalement refuser Dieu et ses hypostases,

la raison, la science, la loi.

*

Revenons à la phrase de Balzac. Personne (c'est-à-dire aucune « personne») ne la dit : sa source, sa voix, n'est pas

le vrai lieu de l'écriture, c'est la lecture. Un autre exemple fort précis peut le faire comprendre : des recherches récentes

( J.-P. Vernant) ont mis en lumière la nature constitutivement ambiguë de la tragédie grecque ; le texte y est tissé de mots

à sens double, que chaque personnage comprend unilatéralement (ce malentendu perpétuel est précisément le « tragique ») ;

il y a cependant quelqu'un qui entend chaque mot dans sa duplicité, et entend de plus, si l'on peut dire, la surdité même des personnages

qui parlent devant lui : ce quelqu'un est précisément le lecteur (ou ici l'auditeur). Ainsi se dévoile l'être total de l'écriture :

un texte est fait d'écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie,

en contestation ; mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n'est pas l'auteur, comme on l'a dit

jusqu'à présent, c'est le lecteur : le lecteur est l'espace même où s'inscrivent, sans qu'aucune ne se perde, toutes les citations

dont est faite une écriture ; l'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination, mais cette destination ne

peut plus être personnelle : le lecteur est un homme sans histoire, sans biographie, sans psychologie ; il est seulement ce

quelqu'un qui tient rassemblées dans un même champ toutes les traces dont est constitué l'écrit. C'est pourquoi il est dérisoire

d'entendre condamner la nouvelle écriture au nom d'un humanisme qui se fait hypocritement le champion des droits du lecteur. Le lecteur,

la critique classique ne s'en est jamais occupée ; pour elle, il n'y a pas d'autre homme dans la littérature que celui qui écrit.

Nous commençons maintenant à ne plus être dupes de ces sortes d'antiphrases, par lesquelles la bonne société récrimine superbement en

faveur de ce que précisément elle écarte, ignore, étouffe ou détruit ; nous savons que,

pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe : la naissance du lecteur

doit se payer de la mort de l'Auteur.

La valeur d'un texte

L'évaluation

Comment donc poser la valeur d'un texte ? Comment fonder une première typologie des textes ?

L'évaluation fondatrice de tous les textes ne peut venir ni de la science, car la science n'évalue pas,

ni de l'idéologie, car la valeur idéologique d'un texte (morale, esthétique, politique,

.)

est une valeur de représentation, non de production (l'idéologie « reflète », elle ne travaille pas).

Notre évaluation ne peut être liée qu'à une pratique et cette pratique est celle de l'écriture.

Il y a d'un côté ce qu'il est possible d'écrire et de l'autre ce qu'il n'est plus possible d'écrire : ce qui est dans la pratique de !'écrivain

et ce qui en est sorti : quels textes accepterais-je d'écrire (de ré-écrire), de désirer, d'avancer comme une force dans ce monde qui est le mien ?

Ce que l'évaluation trouve, c'est cette valeur-ci : ce qui peut être aujourd'hui écrit (ré-écrit) : le scriptible.

Pourquoi le scriptible est-il notre valeur ? Parce que

l'enjeu du travail littéraire (de la littérature comme travail), c'est de faire du lecteur, non plus un consommateur,

mais un producteur du texte. Notre littérature est marquée par le divorce impitoyable que l'institution littéraire

maintient entre le fabricant et l'usager du texte, son propriétaire et son client, son auteur et son lecteur.

Ce lecteur est alors plongé dans une sorte d'oisiveté, d'intransitivité, et, pour tout dire, de sérieux :

au lieu de jouer lui-même, d'accéder pleinement à l'enchantement du signifiant, à la volupté de l'écriture, il ne lui

reste plus en partage que la pauvre liberté de recevoir ou de rejeter le texte : la lecture n'est plus qu'un referendum.

En face du texte scriptible s'établit donc sa contrevaleur, sa valeur négative, réactive : ce qui peut être lu,

mais non écrit : le lisible. Nous appelons classique tout texte lisible.

L'interprétation

[...]

Le texte scriptible est un présent perpétuel, sur lequel ne peut se poser aucune parole conséquente

(qui le transformerait, fatalement, en passé) ; le texte scriptible, c'est nous en train d'écrire, avant que le jeu infini du monde

(le monde comme jeu) ne soit traversé, coupé, arrêté, plastifié par quelque système singulier (Idéologie, Genre, Critique) qui en rabatte sur

la pluralité des entrées, l'ouverture des réseaux, l'infini des langages.

Le scriptible, c'est le romanesque sans le roman, la poésie sans le

poème, l'essai sans la dissertation, l'écriture sans le style, la production sans le produit, la structuration sans la structure. Mais les

textes lisibles ? Ce sont des produits (et non des productions), ils forment la masse énorme de notre littérature.

[...]

Interpréter un texte, ce n'est pas lui donner un sens (plus ou moins fondé, plus ou moins libre), c'est au contraire apprécier de quel

pluriel il est fait.

Posons d'abord l'image d'un pluriel triomphant, que ne vient appauvrir aucune contrainte de représentation (d'imitation).

Dans ce texte idéal, les réseaux sont multiples et jouent entre eux, sans qu'aucun puisse coiffer les autres ; ce texte est une galaxie

de signifiants, non une structure de signifiés ; il n'a pas de commencement ; il est réversible ; on y accède par plusieurs

entrées dont aucune ne peut être à coup sûr déclarée principale ; les codes qu'il mobilise se profilent à perte de vue, ils sont

indécidables (le sens n'y est jamais soumis à un principe de décision, sinon par coup de dés) ; de ce texte absolument pluriel, les systèmes

de sens peuvent s'emparer, mais leur nombre n'est jamais clos, ayant pour mesure l'infini du langage.

La : contre

[la

]

Pour ces textes modérément pluriels (c'est-à-dire : simplement polysémiques), il existe un appréciateur moyen

[...].

Cet instrument modeste est la

.

[...]

Sans doute parce qu'on ne l'a pas limitée, soumise à une typologie des textes, la

n'a pas bonne presse.

Les uns (disons : les philologues), décrétant que tout texte est univoque, détenteur d'un sens vrai, canonique,

renvoient les sens simultanés, seconds, au néant des élucubrations critiques. En face, les autres (disons: les sémiologues)

contestent la hiérarchie du dénoté et du connoté ; la langue, disent-ils, matière de la

,

avec son dictionnaire et sa syntaxe,

est un système comme un autre ; il n'y a aucune raison de privilégier ce système, d'en faire l'espace et la norme d'un sens premier, origine

et barème de tous les sens associés

[...].

[...]

La

est la voie d'accès à la polysémie du texte classique, à ce pluriel limité qui fonde le texte classique

(il n'est pas sûr qu'il y ait des connotations dans le texte moderne).

La lecture, l'oubli

Je lis le texte. Cette énonciation, conforme au « génie » de la langue française (sujet, verbe, complément)

n'est pas toujours vraie.

Plus le texte est pluriel et moins il est écrit avant que je le lise ;

je ne lui fais pas subir une opération prédicative, conséquente à son être, appelée lecture, et je n'est pas un sujet innocent,

antérieur au texte et qui en userait ensuite comme d'un objet à démonter ou d'un lieu à investir.

Ce « moi » qui s'approche du texte est déjà lui-même une pluralité d'autres textes, de codes infinis, ou plus exactement :

perdus (dont l'origine se perd).

[...]

Lire, c'est trouver des sens, et trouver des sens, c'est les nommer ;

mais ces sens nommés sont emportés vers d'autres noms ; les noms s'appellent, se rassemblent et leur groupement veut de nouveau se faire nommer :

je nomme, je dénomme, je renomme : ainsi passe le texte : c'est une nomination en devenir, une approximation inlassable,

un travail métonymique.

— En regard du texte pluriel, l'oubli d'un sens ne peut donc être reçu comme une faute.

Oublier par rapport à quoi ? Quelle est la somme du texte ? Des sens peuvent

bien être oubliés, mais seulement si l'on a choisi de porter sur le texte un regard singulier.

La lecture cependant ne consiste pas à arrêter la chaîne des systèmes, à fonder une vérité, une

légalité du texte et par conséquent à provoquer les « fautes » de son lecteur ;

elle consiste à embrayer ces systèmes, non selon leur quantité finie, mais selon leur pluralité

(qui est un être, non un décompte) : je passe, je traverse, j'articule, je déclenche, je

ne compte pas. L'oubli des sens n'est pas matière à excuses, défaut malheureux de performance ;

c'est une valeur affirmative, une façon d'affirmer l'irresponsabilité du texte, le pluralisme

des systèmes (si j'en fermais la liste, je reconstituerais fatalement un sens singulier, théologique) :

c'est précisément parce que j'oublie que je lis.

Pas à pas

Si l'on veut rester attentif au pluriel d'un texte (pour limité qu'il soit), il faut bien renoncer à structurer ce texte par grandes

masses, comme le faisaient la rhétorique classique et l'explication scolaire : point de construction du texte :

tout signifie sans cesse et plusieurs fois

[...]

le texte unique n'est pas accès

() à un Modèle,

mais entrée d'un réseau à mille entrées ; suivre cette entrée, c'est viser au loin, non une structure légale de normes et

d'écarts, une Loi narrative ou poétique, mais une perspective (de bribes, de voix venues d'autres textes, d'autres codes), dont

cependant le point de fuite est sans cesse reporté [...].

Le texte brisé

Le commentaire, fondé sur l'affirmation du pluriel, ne peut donc travailler dans le « respect » du texte :

le texte tuteur sera sans cesse brisé, interrompu sans aucun égard pour ses divisions naturelles (syntaxiques, rhétoriques, anecdotiques) ;

l'inventaire, l'explication et la digression pourront s'installer au coeur du suspense, séparer même le verbe et son complément, le nom et son

attribut ; le travail du commentaire, dès lors qu'il se soustrait à toute idéologie de la totalité, consiste précisément à malmener

le texte, à lui couper la parole. Cependant, ce qui est nié, ce n'est pas la qualité du texte (ici incomparable), c'est son

« naturel ».

Combien de lectures ?

Il faut encore accepter une dernière liberté : celle de lire le texte comme s'il avait été déjà lu.

[...]

La relecture, opération contraire aux habitudes commerciales et idéologiques de notre société qui recommande de « jeter » l'histoire

une fois qu'elle a été consommée (« dévorée »), pour que l'on puisse alors passer à une autre histoire, acheter un autre livre, et

qui n'est tolérée que chez certaines catégories marginales de lecteurs (les enfants, les vieillards et les professeurs),

la relecture est ici

proposée d'emblée, car elle seule sauve le texte de la répétition (ceux qui négligent de relire s'obligent à lire partout la même histoire),

le multiplie dans son divers et son pluriel : elle le tire hors de la chronologie interne (« ceci se passe avant ou après

cela ») et retrouve un temps mythique (sans avant ni après) ;

elle conteste la prétention qui voudrait nous faire croire que la

première lecture est une lecture première, naïve, phénoménale, qu'on aurait seulement, ensuite, à « expliquer », à intellectualiser

(comme s'il y avait un commencement de la lecture, comme si tout n'était déjà lu : il n'y a pas de première lecture, même si le texte

s'emploie à nous en donner l'illusion par quelques opérateurs de suspense, artifices spectaculaires plus que persuasifs) ;

elle n'est plus consommation, mais jeu (ce jeu qui est le retour du différent).

Si donc, contradiction volontaire dans les termes, on relit tout de suite

le texte, c'est pour obtenir, comme sous l'effet d'une drogue (celle du recommencement, de la différence), non le « vrai » texte, mais

le texte pluriel : même et nouveau.

Les cinq codes [d'évaluation]

[1.

Herméneutique (Énigme)]

L'inventaire du code herméneutique consistera à distinguer les différents termes (formels), au gré desquels une énigme se centre,

se pose, se formule, puis se retarde et enfin se dévoile (ces termes parfois manqueront, souvent se répéteront ; ils n'apparaîtront

pas dans un ordre constant).

[2.

Sémantique (Sens)]

Pour les sèmes, on les relèvera sans plus — c'est-à-dire sans essayer, ni de les tenir attachés à un personnage (à un lieu ou à un

objet), ni de les organiser entre eux pour qu'ils forment un même champ thématique ; on leur laissera leur instabilité, leur dispersion,

ce qui fait d'eux les particules d'une poussière, d'un miroitement du sens.

[3.

Symbolique (Abstraction)]

On se gardera encore plus de structurer

le champ symbolique ; ce champ est le lieu propre de la multivalence et de la réversibilité ;

la tâche principale reste donc toujours de montrer qu'on accède à ce champ par plusieurs

entrées égales, ce qui en rend problématiques la profondeur et le secret.

[4.

(Action)]

Les comportements (termes du code proaïrétique) s'organisent en séquences diverses, que l'inventaire doit seulement jalonner ;

car la séquence proaïrétique n'est jamais que l'effet d'un artifice de lecture :

quiconque lit le texte rassemble certaines informations

sous quelque nom générique d'actions (Promenade, Assassinat, Rendez-vous),

et c'est ce nom qui fait la séquence ; [...].

[5.

Culturel (Savoir (morale))]

Les codes culturels enfin sont les citations d'une science ou d'une sagesse ; en relevant

ces codes, on se bornera à indiquer le type de savoir (physique, physiologique, médical, psychologique, littéraire, historique, etc.)

qui est cité, sans jamais aller jusqu'à construire — ou reconstruire — la culture qu'ils articulent.

Le tissu des voix

Ce qu'on appelle Code, ici, n'est donc pas une liste, un paradigme qu'il faille à tout prix reconstituer. Le code est une perspective

de citations, un mirage de structures ; on ne connaît de lui que des départs et des retours ;

les unités qui en sont issues

(celles que l'on inventorie) sont elles-mêmes, toujours, des sorties du texte, la marque, le jalon d'une digression virtuelle vers le reste

d'un catalogue (l'Enlèvement renvoie à tous les enlèvements déjà écrits) ; elles

sont autant d'éclats de ce quelque chose qui a toujours été déjà lu, vu, fait, vécu : le code est le sillon de ce déjà.

Renvoyant à ce qui a été écrit, c'est-à-dire au Livre (de la culture, de la vie, de la vie comme culture), il fait du texte le prospectus de ce Livre.

Ou encore : chaque code est l'une des forces qui peuvent s'emparer du texte (dont le texte est le réseau), l'une des

Voix dont est tissé le texte.

Latéralement à chaque énoncé, on dirait en effet que des voix off se font entendre : ce sont les codes :

en se tressant, eux dont l'origine « se perd » dans la masse perspective du déjà-écrit, ils désoriginent

l'énonciation :

le concours des voix (des codes) devient l'écriture, espace stéréographique où se croisent les cinq codes,

les cinq voix :

— Voix de l'Empirie (les proaïrétismes),

— Voix de la Personne (les sèmes),

— Voix de la Science (les codes culturels),

— Voix de la Vérité (les herméneutismes),

— Voix du Symbole.

|

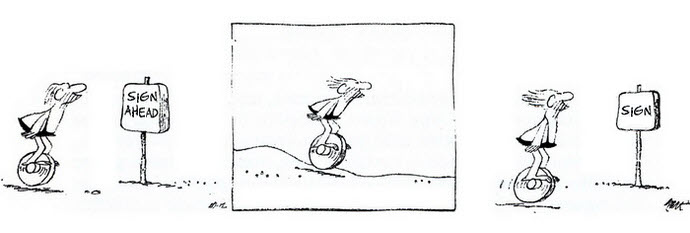

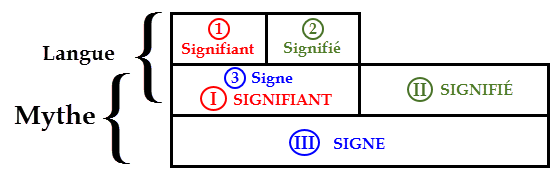

![]() Le mythe comme système sémiologique

Le mythe comme système sémiologique

![]()

![]() De la science à la littérature

De la science à la littérature

![]()

![]() La connotation : contre [la dénotation]

La connotation : contre [la dénotation]

![]()

![]() Roland Barthes par Roland Barthes

Roland Barthes par Roland Barthes

![]()

![]() Leçon inaugurale - Sémiologie littéraire

Leçon inaugurale - Sémiologie littéraire

![]()

![]() La sémiologie [comme instrument de dé-pouvoir]

La sémiologie [comme instrument de dé-pouvoir]

![]()

![]() Le texte de plaisir, c'est Babel heureuse

Le texte de plaisir, c'est Babel heureuse

![]()

![]() Le plaisir est dicible, la jouissance ne l'est pas

Le plaisir est dicible, la jouissance ne l'est pas

![]()

Mais je n'ai jamais ressemblé à cela !

— Comment le savez-vous ?

Qu'est-ce que ce « vous » auquel vous ressembleriez ou ne ressembleriez pas ?

Où le prendre ?

À quel étalon morphologique ou expressif ?

Où est votre corps de vérité ?

Vous êtes le seul à ne pouvoir jamais vous voir qu'en image, vous ne voyez jamais vos yeux, sinon abêtis

par le regard qu'ils posent sur le miroir ou sur l'objectif

(il m'intéresserait seulement de voir mes yeux quand ils te regardent) :

même et surtout pour votre corps, vous êtes condamné à l'imaginaire.

Mais je n'ai jamais ressemblé à cela !

— Comment le savez-vous ?

Qu'est-ce que ce « vous » auquel vous ressembleriez ou ne ressembleriez pas ?

Où le prendre ?

À quel étalon morphologique ou expressif ?

Où est votre corps de vérité ?

Vous êtes le seul à ne pouvoir jamais vous voir qu'en image, vous ne voyez jamais vos yeux, sinon abêtis

par le regard qu'ils posent sur le miroir ou sur l'objectif

(il m'intéresserait seulement de voir mes yeux quand ils te regardent) :

même et surtout pour votre corps, vous êtes condamné à l'imaginaire.